| ||

| ||

| ||

| ||

津桥教育计算小状元系列答案

津桥教育计算小状元系列答案科目:初中化学 来源: 题型:

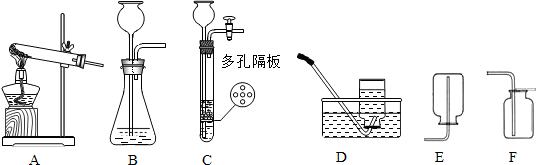

(2008?成都)下表是某同学整理的实验报告.其中错误的是( )

|

查看答案和解析>>

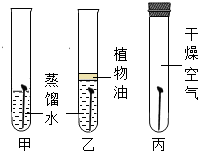

科目:初中化学 来源: 题型:阅读理解

| 1 |

| 4 |

| 实验方案 | 实验现象 | 实验结论 | 猜想结果 |

| 小芳:用小试管取样品后,滴入硫酸铜溶液 | 现象:有( ) 色沉淀生成 |

此瓶NaOH溶液未变质 | 小芳认为猜想成立 |

| 小明:取适量稀盐酸直接滴入此NaOH试剂瓶中 | 现象:有气泡产生 | 此瓶NaOH溶液已变质 | 小明认为猜想成立 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com