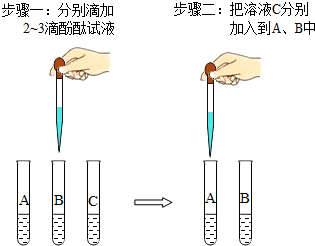

| 操作步骤 | 现象记录 | 反应的化学方程式 |

| 取两支试管,分别往试管中加入2mL样品1、2,再往其中滴入盐酸 | 样品1:无明显现象 | NaOH+HCl=NaCl+H2O NaOH+HCl=NaCl+H2O |

| 样品2:溶液中出现气泡 | Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ |

科目:初中化学 来源: 题型:

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

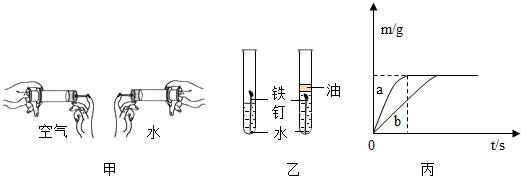

| 实验步骤 | 现象 | 结论 |

| ①先用试管收集该气体,再将带火星的木条伸入试管 | 带火星的木条没有复燃 带火星的木条没有复燃 |

猜想一不成立 |

| ②用尖嘴导管将气体导出并引燃,同 时在上方放一块干冷的玻璃片 |

该气体能燃烧,且玻璃片上有 水雾 水雾 出现 |

猜想二成立 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com