【题目】化学学习中经常要查阅各种数据或相关图表。若要推测复分解反应能否发生,以下图表能提供帮助的是

A.元素周期表 B.常见物质的溶解性表

C.相对原子质量表 D.常见元素的化合价表

教材全解字词句篇系列答案

教材全解字词句篇系列答案科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】现有某工厂生产出的一批Na2CO3产品中混有少量的NaCl,某兴趣小组同学为了测定该产品中Na2CO3的质量分数,设计了下列实验方案。

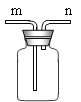

方案:样品(12g)![]() 测定生成CO2的质量。

测定生成CO2的质量。

(1)本实验采用如图所示的装置,C中盛放的物质是 。

(2)装置E的作用为

(3)若把分液漏斗中的稀硫酸改为稀盐酸,在其他操作正确的情况下, (填“能”或“不能”)准确测定样品中Na2CO3的质量分数.

(4)反应结束后,持续通入N2作用为

(5)实验结束后测得装置D增重了4.4g,根据题意,计算样品中Na2CO3的质量分数(写出计算过程)。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】实验室中利用CO还原氧化铜得到铜,若要充分还原8g氧化铜,实验中氧化铜放在双通管中进行反应(如图)。

![]()

试回答:

①写出反应的化学方程式,并利用方程式计算理论上需要一氧化碳的质量是多少克?其物质的量又是多少?

②实验后,理论上双通管的质量会减少 (8) g,而实际实验操作中,测得减少的质量往往要比该数值小,造成这一结果的原因是 (9) 。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】关于过氧化氢(H2O2)的叙述中,正确的是

A.由氢氧两种元素组成的化合物 B.由一个水分子和一个氧原子构成

C.过氧化氢分子由氢分子和氧分子构成 D.其中氢元素和氧元素之间的质量比为1:1

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

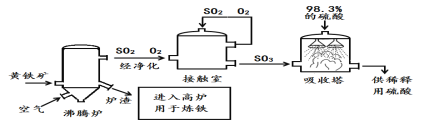

【题目】以黄铁矿(主要成分为二硫化亚铁)生产硫酸的工艺流程如下图所示。

回答下列问题:

(1)沸腾炉内主要发生如下反应,请将化学方程式补充完整。4FeS2 + 11O2![]() 2______ + 8SO2

2______ + 8SO2

(2)炉渣用于炼铁,反应的化学方程式为________。

(3)所得硫酸可稀释成各种不同浓度用于科学研究及工业生产,浓硫酸稀释的操作方法是_______。

(4)整个过程中,硫元素的化合价有___________。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】(1)金属在生产生活中起着重要作用大量的铜用于做导线,利用了金属铜的延展性和__________。(2)铝的金属活动性很强,在空气中却表现出良好的抗腐蚀性,原因是__________。铝及其氧化物的化学性质很特别,既能和酸反应,又能和碱反应,其中铝与稀硫酸反应的化学方程式为__________。

镁所具有的轻质特性决定了镁合金是生产航天器、军用飞机必不可少的结构材料。用菱镁矿(MgCO3)生产金属镁的大致流程如下:

![]()

检验步骤①中菱镁矿是否完全分解的方法是________。反应②的化学方程式为__________。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】氢氧化铝作为阻燃剂受热分解时吸收热量,同时生产耐高温的氧化铝和大量水蒸气,起到防火作用。下列叙述错误的是

A.反应吸热,降低了可燃物的着火点

B.生成氧化铝覆盖在可燃物表面,隔绝氧气

C.生成大量水蒸气,降低可燃物周围氧气的浓度

D.反应能降低温度,可燃物不易达到着火点

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

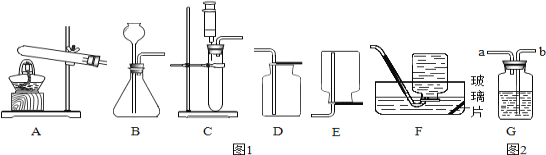

【题目】图1是实验室制取气体的常用装置:

(1)实验室常用过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气,若要控制反应速率,应选择的发生装置是 (填字母,下同);若要收集较为纯净的氧气,应选择的收集装置是 ;写出该反应的化学方程式 。

(2)实验室制取二氧化碳药品的主要成分名称为 ,化学方程式 ;若用图2装置检验二氧化碳,气体应从 (填“a”或“b”)端通入。

(3)阅读材料回答问题。

Ⅰ、制取氨气应选择 装置。

Ⅱ、用上图的装置来收集氨气,检验氨气集满的方法是 。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】下表列举了法拉第《蜡烛的故事》中涉及的部分问题及对问题的回答,其中“对问题的回答”属于“设计实验方案”的是

选项 | 问题 | 对问题的回答 |

A] | 吹灭蜡烛时产生的白烟是什么? | 主要成分是石蜡蒸气 |

B | 火焰为什么向上? | 热气流上升,形成对流 |

C | 火焰明亮的原因是什么? | 与火焰中的碳颗粒有关,碳颗粒会影响火焰明亮程度 |

D | 火焰不同部位温度高低如何比较? | 用一根火柴在火焰中心一掠,观察火柴的变化情况 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com