科目: 来源: 题型:选择题

| A. | 5 g镁和5 g氧气生成10 g氧化镁 | B. | 6 g镁和4 g氧气生成10 g氧化镁 | ||

| C. | 3 g镁和7 g氧气生成10 g氧化镁 | D. | 4 g镁和6 g氧气生成10 g氧化镁 |

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

| A. | 衣服被淋湿后变重了 | B. | 白醋在敞口容器中放置,质量减少 | ||

| C. | 蜡烛燃烧后质量减少 | D. | 卫生球放在衣柜里质量减少 |

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:选择题

| A. | 12 g | B. | 14 g | C. | 18 g | D. | 15 g |

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:填空题

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

实验是化学学习的一种重要手段,如利用电解水实验可探究水的组成.请根据电解水实验回答下列问题:

实验是化学学习的一种重要手段,如利用电解水实验可探究水的组成.请根据电解水实验回答下列问题:查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:填空题

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:多选题

| A. | 长颈漏斗、集气瓶、水槽 | B. | 集气瓶、试管、带橡皮塞的导管 | ||

| C. | 酒精灯、广口瓶、集气瓶 | D. | 集气瓶、量筒、长颈漏斗 |

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

查看答案和解析>>

科目: 来源: 题型:解答题

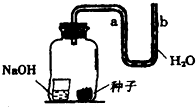

某学生为测定种子的呼吸作用,设计如下实验,广口瓶中盛有正在萌发的种子及一装有NaOH溶液的小烧杯.经过一段时间后U形管的a、b两端液面有什么变化?NaOH溶液能吸收CO2气体请结合生物、化学、物理知识解释其原因.

某学生为测定种子的呼吸作用,设计如下实验,广口瓶中盛有正在萌发的种子及一装有NaOH溶液的小烧杯.经过一段时间后U形管的a、b两端液面有什么变化?NaOH溶液能吸收CO2气体请结合生物、化学、物理知识解释其原因.查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com