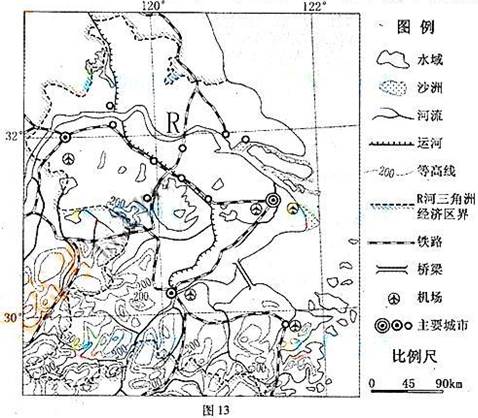

(37分)图13示意中国东某区域。阅读图文材料,回答下列问题。

国家“十二五”规划纲要提出:要大力扩大文化、软件和信息服务、商贸流通、金融保险等新兴服务出口。积极支持东部地区加快产业结构的调整与升级,进一步提高能源、土地、海洋等资源的利用效率。

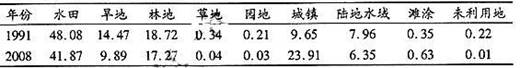

表4 1991年和2009年R河三角洲经济区各类用地比重

(1)描述图示区域地形的主要特点。(7分)

(2)分析R河河口地段多沙洲的自然原因。(8分)

(3)据表4归纳R河三角洲经济区土地利用结构变化的特点,并指出该变化对自然地理环境可能产生的不利影响。(10分)

(4)分析R河三角洲经济区大力发展新兴服务业的社会经济原因。(12分)

(1)本区北部以平原为主,南部以低山丘陵为主;地势南高北低;北部海岸线较平直,南部海岸线曲折,多岛屿。

(2)河流径流量大,携带泥沙量大;位于河流入海口,地势低平,流速缓慢,以堆积作用为主,泥沙大量堆积;地处海陆交界地带,海水的顶托使堆积作用增强,在R河的河口地段形成众多的沙洲。

(3)特点:城镇用地比重明显增大,滩涂比重略有增加;其他各类用地比重减少。

不利影响:水资源减少,水质下降;生物多样性减少;城市“热岛效应”增强;生态调节功能减弱。

(4)城市密集,经济发达,市场需求量大;海陆空交通便捷,信息网络发达,对外辐射能力强;国家政策支持力度大;科技文化水平高,高校多,高素质人才多;占用土地等资源少,能耗低,污染小。

【解析】该题以热点材料国家“十二五”规划为背景材料来命题,综合考查区域经济发展。

(1)此问关键是对“地形”的理解,区域地形的特点包括地形类型、地势高低和海岸线特点。根据图中等高线密集程度和数值大小,可以判断该区域北部以平原为主,南部以低山丘陵为主;地势南高北低;北部海岸线较平直,南部海岸线曲折,多岛屿。

(2)R河为长江,河口地段多沙洲的自然原因主要从河流携带泥沙、地势、流速和海水顶托作用等方面来分析,注意抓住“自然”关键词。

(3)根据表4中1991年和2009年R河三角洲经济区各类用地比重变化,可以总结出R河三角洲经济区城镇用地比重明显增大,滩涂比重略有增加,其他各类用地比重减少;城镇用地比重明显增大的这种变化,说明城市人口不断增加,对自然地理环境可能产生的不利影响主要表现在水资源、生物多样性、生态环境等方面。

(4)R河三角洲经济区是长三角地区,是我国综合实力最强的经济区,大力发展新兴服务业的社会经济原因主要从市场、交通、科技、人才、政策等方面来分析。

科目:高中地理 来源:2012年全国普通高等学校招生统一考试文科综合能力测试地理(福建卷带解析) 题型:综合题

(37分)图13示意中国东某区域。阅读图文材料,回答下列问题。

国家“十二五”规划纲要提出:要大力扩大文化、软件和信息服务、商贸流通、金融保险等新兴服务出口。积极支持东部地区加快产业结构的调整与升级,进一步提高能源、土地、海洋等资源的利用效率。

表4 1991年和2009年R河三角洲经济区各类用地比重

(1)描述图示区域地形的主要特点。(7分)

(2)分析R河河口地段多沙洲的自然原因。(8分)

(3)据表4归纳R河三角洲经济区土地利用结构变化的特点,并指出该变化对自然地理环境可能产生的不利影响。(10分)

(4)分析R河三角洲经济区大力发展新兴服务业的社会经济原因。(12分)

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源:2011-2012学年北京市西城区高三上学期期末考试地理试卷 题型:选择题

图1为中国南方某区域等高线地形图。读图,回答第1—3题。

1.甲河流ab段流向为 ( )

A.自东南向西北

B.自东北向西南

C.自西北向东南

D.自西南向东北

2.甲乙河流之间的四条小路中,起伏最小的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

3.该区域 ( )

A.地形平坦 B.降水充足

C.结冰期长 D.水量稳定

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源: 题型:

图13示意我国南方某滨海城市局部海岸的变迁,读图回答问题。

|

(1)指出图中海岸变迁的特点,并分析其主要原因。(9分)

(2)简述该区域合理利用海洋空间可采取的主要措施。(6分)

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源: 题型:阅读理解

阅读图文资料,完成下列各题。(8分)

干燥度是指可能蒸发量与降水量之比,表示气候的干燥程度。图13示意中国部分区域年干燥度分布。

(1)描述图中1.5干燥度等值线的走向,并分析图中甲处干燥度等值线弯曲的主要原因。(4分)

(2)依据干燥度等值线分布状况,分析沿40°N纬线自西向东自然带的变化及影响因素。(4分)

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com