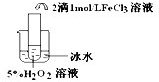

| 实验目的 | 探究温度对H2O2分解反应速率的影响 探究温度对H2O2分解反应速率的影响 | ||||||||||

实验 |

|

|

| ||||||||

| 实验结论 | 结论: 温度越高,反应速率越快 温度越高,反应速率越快 FeCl3在实验中的作用为: 催化剂 催化剂 | ||||||||||

| 反应方程式 | 2H2O2

2H2O2

| ||||||||||

| 实验目的 | 探究卤素单质氧化性的相对强弱 | |

| 实验 | 现象 | 离子方程式 |

| 1.将少量氯水分别加入盛有KBr和NaI溶液的试管中, 振荡后加入CCl4,振荡、静置 |

(1)溶液分层,上层几 乎无色,下层为橙色. (2) 溶液分层,上层几乎无色,下层为紫(红)色 溶液分层,上层几乎无色,下层为紫(红)色 |

(1) Cl2+2Br-=Br2+2Cl- Cl2+2Br-=Br2+2Cl- (2) Cl2+2I-=I2+2Cl- Cl2+2I-=I2+2Cl- |

| 2.将少量溴水加入盛有NaI溶液的试管中, 振荡后加入少量CCl4,振荡、静置 |

/ | (3) Br2+2I-=I2+2Br- Br2+2I-=I2+2Br- |

| 实验结论并从原子结构上解释原因 | 结论:氧化性:Cl2>Br2>I2 解释原因:同主族元素从上到下,核电荷数逐渐增大,电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,原子核对外层电子的引力逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱 结论:氧化性:Cl2>Br2>I2 解释原因:同主族元素从上到下,核电荷数逐渐增大,电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,原子核对外层电子的引力逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱 | |

| ||

| 实验目的:探究温度对H2O2分解反应速率的影响 | ||||

| 温度越高,化学反应速率越快 催化剂 (或加快反应速率) | ||||

2H2O2

|

| (2)溶液分层,上层几乎无色,下层为紫(红)色 | (1)Cl2+2Br-=Br2+2Cl- (2)Cl2+2I-=I2+2Cl- |

| (3)Br2+2I-=I2+2Br- | |

| 结论:氧化性:Cl2>Br2>I2 解释原因:同主族元素从上到下,核电荷数逐渐增大,电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,原子核对外层电子的引力逐渐减弱,单质的氧化性逐渐减弱. | |

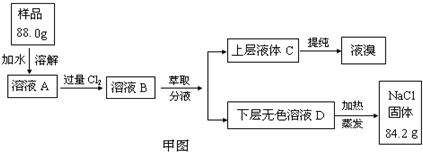

;

;| 206 |

| 88.0-x |

| 89 |

| 88.0-84.2 |

| 79.2g |

| 88.0g |

科目:高中化学 来源: 题型:

查看答案和解析>>

科目:高中化学 来源: 题型:

| A、制氧气时排水法收集氧气后出现倒吸现象,立即松开试管上的橡皮塞 | B、在气体发生装置上直接点燃乙炔气体时,必须先检验乙炔气体的纯度 | C、实验结束后将所有的废液倒入下水道排出实验室,以免污染实验室 | D、给试管中的液体加热时不停移动试管或加入碎瓷片,以免暴沸伤人 |

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com