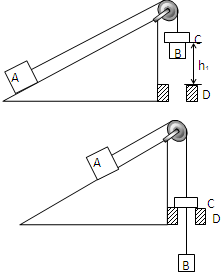

物体A放在光滑倾角37°的斜面上,与半径为r的圆柱体B用跨过定滑轮的细线相连接,半径为R的圆柱体C穿过细绳后搁在B上,三个物体的质量分别为mA=2kg,mB=mC=1kg.现让它们由静止开始运动,B下降h1=0.5m后,C被内有圆孔(半径为R′)的支架D挡住(r<R′<R),而B穿过圆孔继续下降,(滑轮的摩擦、细线和C之间的摩擦以及空气阻力均不计,且斜面足够长.g取10m/s2.)试求:

物体A放在光滑倾角37°的斜面上,与半径为r的圆柱体B用跨过定滑轮的细线相连接,半径为R的圆柱体C穿过细绳后搁在B上,三个物体的质量分别为mA=2kg,mB=mC=1kg.现让它们由静止开始运动,B下降h1=0.5m后,C被内有圆孔(半径为R′)的支架D挡住(r<R′<R),而B穿过圆孔继续下降,(滑轮的摩擦、细线和C之间的摩擦以及空气阻力均不计,且斜面足够长.g取10m/s2.)试求:| 1 |

| 2 |

| 1 |

| 2 |

| 2 |

| 1 |

| 2 |

| 1 |

| 2 |

| 2 |

| 2 |

小博士期末闯关100分系列答案

小博士期末闯关100分系列答案 名校名师培优作业本加核心试卷系列答案

名校名师培优作业本加核心试卷系列答案科目:高中物理 来源: 题型:

(2011?无为县模拟)如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上;B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为m,C的质量为4m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度,求:

(2011?无为县模拟)如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上;B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为m,C的质量为4m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态.释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度,求:查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

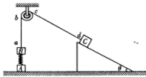

如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s速度运动,运动方向如图所示.一个质量为m的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其速率变化.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,重力加速度g=10m/s2,则:

如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s速度运动,运动方向如图所示.一个质量为m的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其速率变化.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,重力加速度g=10m/s2,则:查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k=16N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上:B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在倾角θ=30°的固定光滑斜面上,用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细绳竖直cd段的细绳与斜面平行,已知A、B的质量均为m=0.2kg.重力加速度取g=l0m/s2,细绳与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度,求:

如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k=16N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上:B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相连,C放在倾角θ=30°的固定光滑斜面上,用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细绳竖直cd段的细绳与斜面平行,已知A、B的质量均为m=0.2kg.重力加速度取g=l0m/s2,细绳与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后它沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度,求:查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

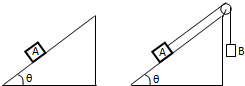

如图所示,质量mA=4kg的物体A放在倾角为θ=37°的斜面上时,恰好能匀速下滑.现用细线系住物体A,并平行于斜面向上绕过光滑的定滑轮,另一端系住物体B,释放后物体A沿斜面以加速度a=2m/s2匀加速上滑.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

如图所示,质量mA=4kg的物体A放在倾角为θ=37°的斜面上时,恰好能匀速下滑.现用细线系住物体A,并平行于斜面向上绕过光滑的定滑轮,另一端系住物体B,释放后物体A沿斜面以加速度a=2m/s2匀加速上滑.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:黑龙江省大庆实验中学2011-2012学年高二上学期开学考试物理试题 题型:021

如图所示,在托盘测力计的托盘内固定一个倾角为30°的光滑斜面,现将一个重4 N的物体A放在斜面上,让它自由滑下,那么测力计因物体A的自由滑下而变化的读数是(取g=10 m/s2)

0

3 N

1 N

2 N

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com