2008年普通高等学校招生全国统一考试(四川卷Ⅰ)

文科综合能力测试历史部分

第Ⅰ卷

在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

12.韩非在批评某家学说时说:“举先王,畜仁义者盈廷,而政不兔于乱。”他批评的是

A.法家学说 B.道家学说 C.儒家学说 D.墨家学说

13.公元751年,唐朝军队在中亚败于阿拉伯军队,被俘往阿拉伯的士兵中有不少技术工匠。这次战役客观上促成了中阿之间的一次技术转移。这时中国传入阿拉伯的技术应该是

A.造纸术 B.活字印刷术 C.指南针 D.火药与火器

14.有人反对王安石变法中的某项法令,认为它“将笼诸路杂货,买贱卖贵,渔夺商人毫末之利”。该法令是

A.青苗法 B.均输法 C.兔役法 D.市易法

l5.在近代中圈,协定关税特权逐步为西方列强所共享,反映这一过程的条约包括

A.《南京条约》《望厦条约》《黄埔条约》

B.《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》

C.《望厦条约》《黄埔条约》《辛丑条约》

D.《黄埔条约》《马关条约》《辛丑条约》

16.1904年爆发的日俄战争对当时中国国内的“立宪”、“专制”之争产生了很大影响,立宪派和主张君主专制的人对战争结局抱有不同期望。立宪派普遍希望

A.日败俄胜 B.日俄俱败 C.日胜俄败 D.日俄休战

17.1923年,胡适撰文说;“这兰十年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位;无论懂与不懂的人,无论守旧和维新的人,都不敢公然对它表示轻视或戏侮的态度。”文中所说的这个“名词”应该是

A.变法 B.革命 C.民主 D.科学

土地问题是中因革命和建设的重要问题。回答18―20题。

18.土地革命时期,中国共产党的土地政策的基本原则是

A.没收地主和富农土地分给农民,允许土地买卖

B.没收地主和富农土地分给农民,不允许土地买卖

C.没收地主士地分给农民,农民获得土地使用权

D.没收地主土地分给农民,农民获得土地所有权

19.抗日战争时期,中国共产党在根据地实行地主减租减息、农民交租交息的政燕,其主要目的是

A.恢复遭受战争破坏的农业生产 C.重新划分根据地的阶级成份

B.团结一切可以团结的力量 D.执行国民政府的行政命令

20.解放战争时期,中国共产党的土地政策是

A.继续实行减租减息 B.实行土地公有制

C.没收地主土地分给农民 D.保留富农土地

21.俄国农奴制改革和日本明治维新的共同之处是

A.采取自上面下的方式 B.优先进行经济改革

C.改变了旧的政治体制 D.开始发展资本主义

22、苏维埃政权颁布的法令规定:“必须实行国家的粮食垄断,即绝对禁止任何人的粮食贸易……绝对禁止任何人保存和隐藏余粮。”这一措施实行予

A.1917年十月革命时期 B.苏维埃俄国内战时期

C.苏俄新经济政策时期 D.苏联农业集体化时期

23.图6照片摄于1945年的一次会议。这次会议的重要内容之一是

A.宣布决不与法西斯国家单独媾和 B.决定苏联参加对战后欧洲豹安排

C.敦促日本无条件投降 D.确定对德国实行分区占领

第Ⅱ卷

37.(32分)阅读材料,回答下列问题。

材料一

1814―1835年,英国输往印度的棉布增加了62倍,同期印度输入英国的棉布减少了四分之三。1840年,美国下议院特别委员会询问英国商人麦尔维尔“英国工业是不是已经取代了印度的手工业”时,后者说:“是的,在很大程度上。”“从什么时候开始?”“我想,基本上是从1814年起。”“英国工业排挤了印度工业是不是说印度现在的供应主要是依靠英国厂家的商品?”“我认为是这样……我毫不怀疑,他们的重大灾难主要是由于荚国工业打乱了印度的工业。”

――摘编自汪熙《约翰公司――英国东印度公司》

材料二

19世纪50年代英国人开始在印度兴办较大规模的工厂,印度人很快跟进,棉纺织业成为民族工业发展的主要部门。到第一次世界大战前,套印度纺织厂增加到264个,绝大部分属于印资。印度工厂生产的棉布和进口棉布在国内棉布消费总量中的比重,1901-1902年度分别为11.9%、62.7%,

――摘编自林承节《殖民主义史(南亚卷)》

材料三

1913~1918年外国输华棉纺织品总值变化袁(单位:千关两)

年份

棉纱

稿织品

1913

72 537

109 882

1914

67 091

111 168

1915

68415

80885

1916

63977

72 705

1917

66 501

93449

1918

55 573

95 807

――摘编自汪敬虞《中国近代经济史(1895~1927)》

材料四

从遥远的古代直到19世纪最初10年,无论印度过去在政治上变化多么大,它的社会状况却始终没有改变。曾经造就无数训练有素的纺工和织工的手纺车和手织机,是印度社会结构的枢纽……不列颠侵略者打碎了印度的手织机,毁掉了它的手纺车……不列颠的蒸汽机和科学在印度斯坦全境彻底摧毁了农业和手工业的结合……结果,就在亚洲造成了一场前所未闻的最大的、老实说也是唯一的一次社会革命……英国不管干了多少罪行,它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具。

――摘自马克恩《不列颠在印度的统治》

(1)根据材料一,指出19世纪上半期英国棉纺织业“取代”印度棉纺织业的主要原因。(6分)

(2)根据材料二,指出19世纪中期以后印度民族工业发展的特点。(8分)

(3)根据材料三并结合所学知识,指出1913~1918年外国棉纺织品向中国出口的总体变化趋势及其原因。(12分)

(4)如何理解马克思所说的“英国不管干了多少罪行,它造成这个革命毕竟是充当了历史的不自觉的工具”?(6分)

39.(60分)根据相关资料完成下列要求。

材料一

公元407年,匈奴族首领赫连勃勃建立大夏国,在无定河以北、黑水以南修筑都城(统万城)。赫连勃勃曾叹曰:“美哉斯阜,临广泽而带清流,吾行地多矣,自马岭以北,大河以南,未有若此之善者也。”北魏灭夏以后,这里成为牧场,唐初为农业区,唐末以后植被遭到严重破坏,底沙泛起成流沙。至北宋末,这里已是一片沙漠(今毛乌素沙漠)。

――摘编自白寿总主编《中国通史》等

材料二

隋至宋初统万城地区人口统计略表

时间

户数

口数(每户以5口估算)

隋

11 673

58 365

唐中期

12 635

63 175

北宋初期

106930

――摘编自《隋书》《旧唐书》《太平寰宇记》等

材料三

1886年美国首次出现沙尘暴,1894年和1913年美国中西部地区又分别发生两次沙尘暴。1931年发生严重干旱,1932年冬刮起了强风,加剧了部分地区水土流失和土地荒芜。据美国官方统计,如果以能见度小于一英里为准的话,这样的沙尘暴1932年14次,1933年38次,1934年22次,1935年40次。整个沙尘暴肆虐范围达1000万英亩。沙尘暴造成美国农业减产和农业收入减少。频繁的沙尘暴对很多美国人来说,如同恶梦一般。当时的一首歌这样唱道:“这漫天尘土侵入我的家乡,从此我不得不漂泊四方。一场尘暴来势汹汹……好像乌云遮住太阳。”

――摘编自(美)唐纳德?沃斯特《尘暴》

(1)根据材料一、二,指出统万城建于哪一历史时期,说明该城所在地区自建城至北宋年末自然环境的变化及其原因。(10分)

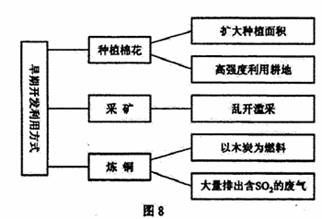

(3)分析图8,说明田纳西河流域早期开发利用对环境的影响。(10分)

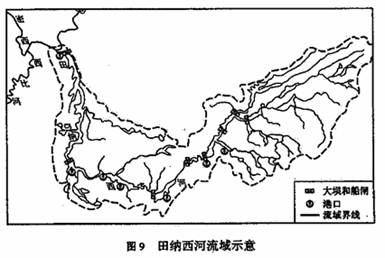

(4)依据资料和图9信息,指出对田纳西河治理采取了哪些措施,并说明其效益。(10分)

材料五

20世纪80年代以来.人类社会发展面临一系列新问题,如南北差距继续扩大、世界人口剧增、全球生态环境日益恶化等。1987年,联合国世界环境与发展委员会在对世界环境和发展中国家的关键问题进行全面调查研究的基础上,发表《我们共同的未来》专题报告。系统阐述了可持续发展的战略思想和基本纲领,并把可持续发展定义为“既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展”。1992年,在巴西召开的有183个国家和地区参加的联合国环境与发展大会上,通过了《里约热内卢宣言》和《21世纪议程》两个纲领性文件,可持续发展观被不同国家所认同。

(5)联系材料五,运用国际社会的有关知识,说明为什么可持续发展观能够被不同国家所认同。(8分)

材料六

就人与自然的关系,马克思、恩格斯曾做出如下论断:恩格斯说:“我们对自然界的全部支配力量就在于我们比其他一切生物强,能够认识和正确运用自然规律。”“不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。”马克思说:“我们这个世界面临的两大变革,即人同自然的和解以及人同本身的和解。”

(6)联系材料五、六,运用所学的哲学知识,说明应该如何理解和处理人类与自然界之间的关系。(12分)

2008年普通高等学校招生全国统一考试(四川卷Ⅰ)

I卷

12.C 13.A 14.D 15.A 16.C 17.D 18.D 19.B 20.C 21.A 22.B 23.B

II卷

37.(32分)

(1)印度棉纺织业仍停留在手工生产阶段;工业革命后,英国棉纺织业采用机器生产,产量剧增,质优价廉。

(2)棉纺织业是印度民族工业的主要部门,第一次世界大战前得到迅速发展;印度仍是英国的商品市场和原料产地,民族工业仍然处于从属地位。

(3)趋势:出口额虽有起伏,总体里下降趋势。

原因:第一次世界大战期间列强无暇东顾。民族资本的外来竞争减弱;辛亥革命推翻了清朝统治,解除了对民族资本的束缚,民国政府采取了一系列鼓励民族资本发展的政策;民族资本主义得到一定程度的发展。

(4)英国的殖民侵略与扩张给印度等亚洲国家造成了沉重灾难,但客观上打破了这些国家的传统社会结构,将其纳入世界市场;刺激了民族资本主义的发展,引起了社会变革,导致亚洲的觉醒,走上了民族独立的道路。

39.(60分)

(1)东晋十六国时期(魏晋南北朝时期)。

变化:建城之初当地水草肥美,后逐渐变为沙漠。

原因:改牧业为农业,植被破坏;人口不断增加,过度开发。

(2)原因:西进运动;大批移民不断开垦土地,植被破坏,粗放式耕作。

影响:农业遭受损失;生态危机与经济危机并发;使美国人进一步认识到环境保护的必要性。

(3)扩大种植面积、开矿乱开滥采、用木炭炼铜导致森林砍伐、植被破坏,造成水土流失(加重);高强度利用耕地导致土地退化;大量排出含SO2的废气,不仅污染大气,还会形成酸雨污染土壤和水体,影响生物生长。

(4)修筑了(多座)水坝、(多处)船闸和港口。取得了防洪、改善通航条件、提高运输能力的效益。实现了对全河的统一管理和梯级开发。

(5)国家利益是每一国家对外政策的出发点和归宿,但在全球化的背景下,每一国家既重视自己的国家利益,又努力寻求与其他国家的利益共同点。可持续发展是当今世界一个非常重要的利益共同点。它不仅关系到当代人的利益,也关系到下一代的持续生存和发展。不仅关系到发展中国家的经济发展,也关系到发达国家的利益。在当今世界,联合国在协调国际关系、促进各国社会和经济的发展方面有着不可替代的重要地位。在发展问题上,经过联合国的努力。不仅达成了可持续发展观的共识,而且形成了有关可持续发展的纲领性文件,这也是可持续发展观能够被不同国家所认同的原因之一。

(6)自然界先于人和人的意识而存在,人类本身也是自然界的一部分,并受自然条件和自然规律的制约。人能够认识自然界的规律,并以这种认识为指导改造自然界来满足人类的需要。人类认识活动对自然界产生直接与间接、积极与消极的多方面影响,人们在改造自然的同时应更加注重保护自然,以实现自身的可持续发展。人与自然的关系问题是人类共同面对的问题,只有合理地解决人与人之间的利益矛盾才能更好地解决人与自然界的矛盾。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com