题目列表(包括答案和解析)

阅读材料,完成下列问题。

材料一 甲图为西南某地区等高线图(单位:m)及冬半年天气系统示意图,乙图为珠江水系示意图。

材料二 2009年秋季以来,云南省发生自有气象记录以来最严重的秋、冬连旱,2009年9月1日至2010年3月10日全省降水较常年同期偏少58.8%,干旱区土壤处于严重缺墒状况。目前干旱仍在持续发展,并已经演变为秋、冬、春连旱。据预测,全省大部自3月16日至4月15日间仍将持续气温偏高、降水偏少的趋势。从目前趋势分析,雨季到来以前全省干旱解除的可能性不大,云南极有可能出现秋、冬、春和初夏连旱的局面。

(1)说明图甲所示地形区的主要地形特点及成因。

(2)据图甲分析A、B两城市冬半年的天气特征差异并简析原因。

(3)简述图甲地区种植业类型、分布特点及农业发展的不利因素。

(4)材料二中西南地区特大干旱将对珠三角地区带来怎样的影响?

(25分)阅读材料,完成下列问题。

材料一 甲图为西南某地区等高线图(单位:m)及冬半年天气系统示意图,乙图为珠江水系示意图。

材料二 2009年秋季以来,云南省发生自有气象记录以来最严重的秋、冬连旱,2009年9月1日至2010年3月10日全省降水较常年同期偏少58.8%,干旱区土壤处于严重缺墒状况。目前干旱仍在持续发展,并已经演变为秋、冬、春连旱。据预测,全省大部自3月16日至4月15日间仍将持续气温偏高、降水偏少的趋势。从目前趋势分析,雨季到来以前全省干旱解除的可能性不大,云南极有可能出现秋、冬、春和初夏连旱的局面。

(1)说明图甲所示地形区的主要地形特点及成因。(6分)

(2)据图甲分析A、B两城市冬半年的天气特征差异并简析原因。(6分)

(3)简述图甲地区种植业类型、分布特点及农业发展的不利因素。(7分)

(4)材料二中西南地区特大干旱将对珠三角地区带来怎样的影响?(6分)

(25分)阅读材料,完成下列问题。

材料一 甲图为西南某地区等高线图(单位:m)及冬半年天气系统示意图,乙图为珠江水系示意图。

材料二 2009年秋季以来,云南省发生自有气象记录以来最严重的秋、冬连旱,2009年9月1日至2010年3月10日全省降水较常年同期偏少58.8%,干旱区土壤处于严重缺墒状况。目前干旱仍在持续发展,并已经演变为秋、冬、春连旱。据预测,全省大部自3月16日至4月15日间仍将持续气温偏高、降水偏少的趋势。从目前趋势分析,雨季到来以前全省干旱解除的可能性不大,云南极有可能出现秋、冬、春和初夏连旱的局面。

(1)说明图甲所示地形区的主要地形特点及成因。(6分)

(2)据图甲分析A、B两城市冬半年的天气特征差异并简析原因。(6分)

(3)简述图甲地区种植业类型、分布特点及农业发展的不利因素。(7分)

(4)材料二中西南地区特大干旱将对珠三角地区带来怎样的影响?(6分)

我国疆域辽阔,东、中、西三个经济地带特点各异、差别明显。以分区推进的政策思路,在不同经济区域构造各具比较优势的“经济增长极”,以此带动整个经济发展,是我国经济长远发展的正确选择。阅读下列材料,并结合所学知识回答问题。

材料一 司马迁称:“关中之地,……人众不过什三,然量其富,什居其六。”《新唐书》记载:“关中号沃野;然其土地狭,所出不足以给京师,……故常漕东南之粟。”

材料二 宋代因太湖平原盛产粮食,故民间有“苏湖熟,天下足”的说法。

材料三 明清时期,江汉平原已经成为全国重要的粮食输出地,民间俗称“湖广熟,天下足”。

材料四 我国东部经济地带包括沿海地区的辽、冀、鲁、苏、浙、闽、粤、琼、桂、京、津、沪12个省、市、自治区;西部经济地带包括陕、甘、宁、青、新、云、贵、川、藏、渝10个省、市、自治区;中部经济地带包括黑、吉、内蒙古、晋、豫、皖、湘、鄂、赣9个省、自治区。

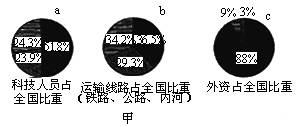

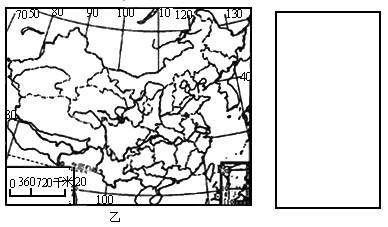

读甲、乙两图,并结合材料四,完成下列要求:

(1)综合分析材料一、二,你能得出什么结论?

(2)综合分析材料二、三,从宋代到明清,中国的粮食生产及输出中心发生了什么重大变化?根据相关史实,指出明清时期太湖平原的农业生产结构发生变化的主要原因。

(3)近代以来,太湖平原和江汉平原沿长江地区较早地出现了“民族工业”。试根据有关史实,以上述两地沿江的某些城市为例,说明两地沿江地区“民族工业”出现较早的原因及其所产生的影响。

(4)对应总题干,材料中的关中,二个平原依次分别位于今天的哪

区域经济地带?新中国成立以来,上述各区域的经济发展取得了(或正在取得)什么重大成就?请各举一例说明。

(5)在图乙“中国政区图”中用粗实线表示三个经济地带的分界线,并将图甲中表示中部经济地带的图例画在右面的方框内。

(6)图甲中的b图没有充分反映我国东部经济地带所具有的交通优势,试分析其主要原因。

材料一 司马迁称:“关中之地,……人众不过什三,然量其富,什居其六。”《新唐书》记载:“关中号沃野;然其土地狭,所出不足以给京师,……故常漕东南之粟。”

材料二 宋代因太湖平原盛产粮食,故民间有“苏湖熟,天下足”的说法。

材料三 明清时期,江汉平原已经成为全国重要的粮食输出地,民间俗称“湖广熟,天下足”。

材料四 我国东部经济地带包括沿海地区的辽、冀、鲁、苏、浙、闽、粤、琼、桂、京、津、沪12个省、市、自治区;西部经济地带包括陕、甘、宁、青、新、云、贵、川、藏、渝10个省、市、自治区;中部经济地带包括黑、吉、内蒙古、晋、豫、皖、湘、鄂、赣9个省、自治区。

读甲、乙两图,并结合材料四,完成下列要求:

(1)综合分析材料一、二,你能得出什么结论?

(2)综合分析材料二、三,从宋代到明清,中国的粮食生产及输出中心发生了什么重大变化?根据相关史实,指出明清时期太湖平原的农业生产结构发生变化的主要原因。

(3)近代以来,太湖平原和江汉平原沿长江地区较早地出现了“民族工业”。试根据有关史实,以上述两地沿江的某些城市为例,说明两地沿江地区“民族工业”出现较早的原因及其所产生的影响。

(4)对应总题干,材料中的关中,二个平原依次分别位于今天的哪

区域经济地带?新中国成立以来,上述各区域的经济发展取得了(或正在取得)什么重大成就?请各举一例说明。

(5)在图乙“中国政区图”中用粗实线表示三个经济地带的分界线,并将图甲中表示中部经济地带的图例画在右面的方框内。

(6)图甲中的b图没有充分反映我国东部经济地带所具有的交通优势,试分析其主要原因。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com