题目列表(包括答案和解析)

4.医学上用0.9%的NaCl溶液给病人输液,对其用途科学的解释是( )

A.给病人消毒 B.给病人提供营养

C.给病人补充水分 D.维持细胞渗透压

3.下列过程中不属于体液免疫过程是( )

A.抗原处理、呈递和识别的阶段 B.形成效应B细胞

C.形成效应T细胞 D.效应B细胞产生抗体与相应抗原的特异性结合

2.血浆中的一个葡萄糖分子进入组织细胞被彻底氧化分解,至少要经过几层质膜( )

A.2层 B.3层 C.5层 D.6层

1.下列哪一组人体内的液体不可能构成内环境( )

①胃液 ②血浆 ③原尿 ④终尿 ⑤淋巴 ⑥组织液 ⑦胆汁

A.①②③ B.①③④⑦ C.②③⑤ D.②⑤⑥

人的体温是指人身体内部的温度。人体的一切生命活动基础是新陈代谢,恒定的体温是新陈代谢的基础。体温过低会影响酶的活性,从而影响新陈代谢的正常进行,使各种细胞、组织和器官的功能发生紊乱,严重时还会导致死亡。所以相对恒定的体温是维持机体内环境稳定,保证新陈代谢等生命活动正常进行的必要条件。

体温调节是指通过神经系统中的体温调节中枢(位于下丘脑)的调节,使机体的产热量和散热量保持动态的平衡。人体内温度的变化可以通过人体的皮肤、黏膜和内脏器官中的温度感受器来感受。温度感受器分为温觉感受器和冷觉感受器。在寒冷环境中,寒冷刺激了皮肤里的冷觉感受器,通过体温调节中枢的调节作用,引起皮肤血管收缩,减少皮肤中的血流量,从而使皮肤的散热量减少;骨髓肌会不自主战栗,使产热量增加;促进肾腺的分泌活动,使体内肾上腺素的含量增加,导致体内代谢活动加强,总之,冷觉感受器感觉寒冷刺激后,将兴奋传到体温调节中枢产生的效应是散热减少,产热增加,从而使体温上升。当人处于炎热环境中时,温觉感受器兴奋并将兴奋传到下丘脑中的体温调节中枢,通过中枢的调节体,使皮肤血管舒张,增加皮肤的血液流量,升高皮肤温度,有利于热量的散失。同时汗液的分泌也会增多,通过水分的蒸发来增加散热量。

[经典例题解析]

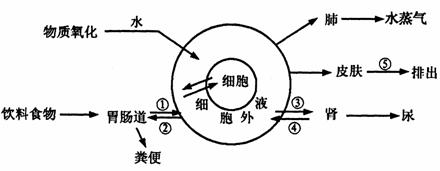

例题1 图7-7为人体对水的摄入、吸收、分泌和排出的示意图,请仔细分析后回答下列问题:

图7-7

(1)胃肠道的水分通过①___________方式进入内环境。

(2)内环境的水分通过②___________的形式进入胃肠道内。

(3)内环境的水分通过③___________作用成为_______的主要成分,其中大部分的水分又通过④________作用进入内环境。

(4)内环境的水分通过皮肤的⑤_______结构排出体外。

(5)如内环境中液体的浓度升高,细胞内液的水分_________。

解析 水是人体不可缺少的物质,约占人体的60%-70%,是细胞的主要组成成分,体内的养分和废物都必须溶解于水才能被运输。水溶液在体内的流动,可以把营养物质运送到各个细胞,同时也把各个细胞在新陈代谢中产生的废物运送到排泄器官或直接排出体外。

胃肠道等消化道中的水分是通过①渗透(自由扩散)的方式被吸收到血浆中进入内环境的。细胞从内环境获得水分,这些水分参与了细胞内的物质代谢过程,其中也包括各种消化腺上皮细胞用来合成②消化液,然后又分泌到胃肠道内用于消化食物。血液流过肾小球时,把内环境中的水分通过③滤过作用成为原尿的主要成分,原尿流过肾小管时,又把大部分的水分通过④重吸收作用进入血液。

内环境中多余的水分通过皮肤的⑤汗腺排出体外。内环境中的液体浓度升高,渗透压升高,细胞内液将外渗,同时内环境中的水分通过皮肤、肾脏等排出体外的过程发生困难,内环境中水分增多,引起组织水肿。

本题是一个学科内综合性很强的题目,是对水分在人体内代谢过程的总结。

答案 (1)渗透 (2)消化液 (3)滤过 原尿 重吸收 (4)汗腺 (5)外渗

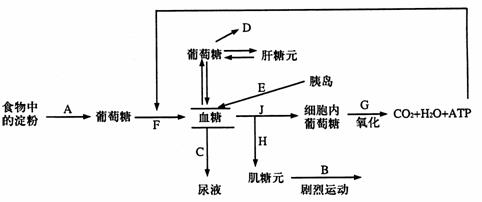

例题2 图7-8是正常人的糖代谢途径及其调节的示意图,请仔细分析后回答下列问题:

图7-8

(1)图中A代表肠、胰__________酶和肠、胰___________酶,以及_________淀粉酶。

(2)胰岛素注射剂给糖尿病人一次注入过量会使病人休克,原因是胰岛素可使血糖浓度__________。人在饥饿情况下,胰岛素的分泌量会_________。

(3)图中B过程所需的能量主要是__________呼吸产生的,其次是由__________呼吸产生的,前者反应如图中[ ],后者反应的产物是___________。

(4)图中D代表_________。一次大量吃糖以后,图中[ ]过程会增多。

(5)F程是何种运输方式?_________。血糖进入红细胞的运输方式是_________。前者需图中[ ]提供__________________。

(6)血糖到达各种细胞是通过_________系统的[ ]_________作用。

(7)G和B共有的中间产物是_________,其中B过程比G过程的产物多了_________。

(8)如果尿液中含有葡萄糖,其直接原因是__________________,发病的器官或部位是_________。这种病称为糖尿病。

(9)如过程主要发生在_________中,其产物中的水是由氢_________给_________合成的。

解析 糖代谢的中心是血糖,在人体内血糖的来源和代谢去向是高中生物教材中的重点和难点。

(1)食物中的淀粉被消化成葡萄糖必须要在两种酶的催化下才能完成,淀粉酶将淀粉分解成麦芽糖,淀粉酶有三种,唾液淀粉酶、胰淀粉酶和肠淀粉酶,淀粉消化的场所在口腔和小肠,但主要在小肠内被彻底消化;麦芽糖被消化成葡萄糖需麦芽糖酶催化,麦芽糖酶有两种,胰麦芽精酶和肠麦芽糖酶,消化麦芽糖的场所是小肠。

(2)胰岛素是由内分泌腺胰岛分泌的,其生理功能是促进血糖分解,促进血糖合成糖元,总体效应是降低血糖浓度,与胰岛素功能相持抗的是胰高血糖素,也是由胰岛分泌的,其作用与胰岛素相反,是升高血糖浓度。在人的血液中,血糖浓度稳定在0.08% -0.12%之间,是依靠胰岛素和胰高血糖素的共同调节下实现的。单就胰岛素与血糖浓度的关系而言,血糖浓度升高,胰岛素含量也升高,血糖浓度下降,胰岛素浓度也下降。人在饥饿的状态下,由于吸收不到葡萄糖,血糖浓度由于消耗而开始下降,此时胰岛素的浓度也相应下降。

(3)根据运动生理,骨骼肌在剧烈运动时的供能系统有个:ATP--磷酸肌酸供能系统无氧呼吸供能系统和有氧呼吸供能系统。ATP--磷酸肌酸供能系统在剧烈运动时一般只能维持30秒左右的时间,接着依靠无氧呼吸供能系统再维持30秒左右,在此过程中,由于人体内ATP的大量消耗,产生了大量的ADP和NAD+,这两种物质对有氧呼吸有强烈的促进作用,大约1分钟后有氧呼吸的速度大大加快,甚至达到有氧呼吸速度的极限,为剧烈运动提供大量的能量,这时无氧呼吸和磷酸肌酸提供的ATP在整个能量供应中所占的比例很小,几乎可以忽略不计。所以在剧烈运动过程所需能量主要是由有氧呼吸提供的,其次是无氧呼吸。

(4)一次性糖吃得太多,就会出现糖的过剩,糖就开始转化成脂肪,糖转化成脂肪的过程主要是在肝脏内完成的。肝脏是人体的代谢中心。

(5)消化道中的葡萄糖转变成血糖是一个吸收过程,小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输,此过程要消耗呼吸作用产生的ATP。红细胞吸收葡萄糖是一个协助扩散的过程,不需要消耗ATP。

(6)血糖到达各个组织细胞是通过循环系统的运输作用,各组织细胞产生的代谢废物也要通过循环系统的运输作用才能到达相应的排泄器官将其排出体外。

(7)图中G表示的是有氧呼吸过程,B表示在剧烈运动过程既有有氧呼吸,也有无氧呼吸,所以G和B过程共同的中间产物是丙酮酸。B过程还包含有无氧呼吸,所以B过程的产物中有乳酸,而在G过程中没有乳酸产生。

(8)尿液含葡萄糖的直接原因是由于血糖浓度过高,血液流经肾小球时,经肾小球的滤过作用形成的原尿中也有较高浓度的葡萄糖,原尿的葡萄糖浓度与血糖浓度是基本相等的,当原尿中的葡萄糖浓度超过了肾小管的重吸收作用的最大极限后,在尿液中就会出现葡萄糖,因尿液中有葡萄糖,这种病就称为糖尿病。但发病的部位不在肾脏,而是在胰岛,是胰岛不分泌胰岛素或分泌得很少,导致血糖浓度升高所致。

(9)图中G过程表示组织细胞内的有氧呼吸,有氧呼吸过程除第一阶段的糖酵解过程在细胞质基质中进行外,第二阶段的三核酸循环和第三阶段的氧化磷酸化过程都是在线粒体中进行的,三羧酸循环主要在线粒体基质中进行,氧化磷酸化过程主要在线粒体的内膜上进行。呼吸作用产物中的水是在第三阶段中生成的,是[H]传递给氧生成的水。所以有氧呼吸过程中一定有水生成,而无氧呼吸一定没有水生成。

答案 (1)淀粉 麦芽糖 唾液 (2)降低 减少 (3)有氧 无氧 G 乳酸 (4)脂肪 E (5)主动运输 协助扩散 [G] ATP (6)循环 J运输 (7)丙酮酸 乳酸 (8)血糖浓度太高,肾小管来不及重吸收 胰岛 (9)线粒体 转递 氧

例题3 一个人出现组织水肿,其原因可能是( )

A.血浆中尿素过多 B.皮下脂肪积存过多

C.血糖含量过少 D.血浆蛋白质含量过少

解析 当血液流经毛细血管时,血浆中的水分子、无机盐、葡萄糖、氨基酸、尿素、尿酸等小分子物质均可透过毛细血管壁进入组织液,但大分子的蛋白质不能透过毛细血管壁,所以由这些小分子物质溶解于水中构成的渗透压,组织液和血浆之间是基本相等的。但由蛋白质构成的渗透压,血浆大于组织液。组织液的生成主要发生在毛细血管的动脉端,生成组织液的动力主要是毛细血管中的血压。血液在流经毛细血管时的阻力是很大的,所以在毛细血管静脉端的血压较低,与组织液的压力基本接近。组织液回渗到毛细血管中的动力主要是由血浆中的蛋白质构成的渗透压。如果血浆中蛋白质的含量过少,远低于7%,就会使组织液中的水分难以回渗到毛细血管,水分在组织液中积存,引起组织水肿。

答案 D

例题4 图7-9表示运动前后血液中乳酸浓度的变化曲线,请对曲线仔细分析后,你认为对曲线BC段的变化解释正确的是( )

图7-9

A.乳酸与NaHCO3反应生成CO2 B.乳酸与Na2CO3反应生成CO2

C.乳酸与NaH2PO4反应生成H3PO4 D.乳酸与Na2HPO4反应生成NaH2PO4

解析 详见“重点知识联系与剖析”。

答案 A

例题5 (2000年上海高考题)下列反应属于条件反射的是( )

A.见到话梅就分泌唾液 B.一粒糖放入口中,就会分泌唾液

C.手一碰到火就缩回来 D.婴儿一出生就会吮奶

解析 非条件反射和条件反射的不同在于前者是生来就有不学就会的,其中枢位于大脑皮层以下(由大脑皮层以下部位就可以完成);而条件反射则是在后天的学习过程中逐渐形成的高级神经活动,必须有大脑皮层的参与才能完成。在题目给出的4个选项中,见到话梅就分泌唾液是话梅作为一种具体信号对人形成了条件刺激,引起了唾液分泌条件反射中为食物引起的非条件反射;C是触觉引起的非条件反射出为奶头刺激引起的非条件反射。

答案 A

例题6 切除胰腺的狗排出的尿液常常会吸引许多蚂蚁,这是因为( )

A.肌糖元分解,使血糖升高 B.非糖的物质转化,使尿糖升高

C.胰岛素缺乏,使狗出现糖尿 D.蛋白质分解,使尿糖升高

解析 本题主要考查的知识点是胰岛素的生理作用、胰岛素分泌的部位和肾小管的重吸收作用等。根据题干给出的条件理顺解题的思路是解题的一般规律。蚂蚁被尿液吸引,显然尿液中有蚂蚁所需要的营养物质。进而可知尿的营养物质是葡萄糖。切除胰腺的狗,体内缺少胰岛素。胰岛素有降低血糖浓度的作用,所以导致该狗血糖浓度升高,原尿中的葡萄糖浓度超过了肾小管的重吸收的最大能力,就会使一部分葡萄糖不能被肾小管重吸收,使狗出现糖尿。尿中的葡萄糖不会由肌糖元直接分解得到,蛋白质分解不会直接产生葡萄糖。

答案 C

例题7 [2001年全国高考理科综合试题(江苏、浙江)卷]运动员在进行不同项目运动时,机体供能方式不同。对3种运动项目的机体总需氧量、实际摄入氧量和血液中乳酸增加量进行测定,结果如表7-2。

表7-2

|

运动项目 |

总需氧量(升) |

实际摄入氧量(升) |

血液乳酸增加时 |

|

马拉松跑 400米跑 100米跑 |

600 16 8 |

580 2 0 |

略有增加 显著增加 未见增加 |

根据以上资料分析马拉松跑、400米跑、100 米跑运动过程中机体的主要供能方式分别是( )

A.有氧呼吸、无氧呼吸、磷酸肌酸分解

B.无氧呼吸、有氧呼吸、磷酸肌酸分解

C.有氧呼吸、无氧呼吸、无氧呼吸

D.有氧呼吸、磷酸肌酸分解、无氧呼吸

解析 这是一道将高中生物教材上能量代谢的有关知识与人的运动生理相结合的一道学科内综合测试题。从认知层次分析属于在理解的基础上能够灵活应用所学知识的认知层次,对考生的认知层次要求较高,估计难度系数在0.55-0.60之间。要求考生能够从表中提供的一些数据中正确获取相关的信息来解答。在100米跑时,总需氧量为8升,但实际氧摄入量却是0,即在完成100米跑的过程中,几乎是屏住呼吸完成的,初看起来这时提供的能量应是由无氧呼吸提供的,但实测结果是血液中乳酸含量并未增加,说明此时并未进行真正的无氧呼吸,因为无氧呼吸的结果必定会产生乳酸。提供能量的途径是通过磷酸肌酸的分解,将高能磷酸键转移至 ADP,合成 ATP,再由 ATP直接向肌细胞供能。反应式;磷酸-肌酸+ADP→ATP+肌酸。这个供能系统称为ATP-磷酸肌酸供能系统。400米跑运动过程中,总需氧量为16升,但实际摄入量却只有2升,缺口很大,说明骨骼肌处于暂时的相对缺氧状态。由于ATP在机体内的贮存量是有限的,据科学测定,在剧烈运动时,仅ATP所提供的能量只能维持3秒钟左右。磷酸肌酸的贮存量比ATP要多,在剧烈运动时可维持15秒左右的时间,所以磷酸肌酸供能系统对于维持100米跑的运动是足够的,但对于维持400米跑的运动就显得不够了,此时呼吸系统和循环系统的功能还未充分“动员”起来,只能通过无氧呼吸提供部分的能量完成400米跑的运动,无氧呼吸产生大量的乳酸,所以能在血液中检测到大量的乳酸存在,这时的供能方式称为无氧呼吸供能系统。马拉松跑是一种长跑运动,运动距离超过42km,时间超过2个小时。这种长跑运动仅靠ATP-磷酸肌酸供能系统和无氧呼吸供能系统提供能量是不可能完成的。在实际运动过程中,剧烈运动开始后,通过人体的神经调节,交感神经兴奋性迅速升高,心跳加快加强,呼吸运动加快,呼吸的深度也加深,呼吸系统的气体交换能力和循环系统的运输能力大大加强,机体供氧能力比平时增加几倍甚至十几倍。同时由于体内ADP和NAD+的大量积累,反馈性地促进了有氧呼吸,使有氧呼吸的速度也明显加快。所以在长时间的剧烈运动过程中,供能途径主要是有氧呼吸,无氧呼吸也存在,但所占的比例很小,从表中数据也可以看出这一点。

答案 A

例题8 对两只小兔作如下处理:甲兔切除甲状腺,乙兔定期注射甲状腺激素。一段时间后,两只兔子的生长情况是( )

A.甲兔生长发育正常;乙兔生长发育停止

B.甲免生长发育正常;乙兔体温较低,心跳较慢

C.甲兔生长发育停止;乙兔食欲旺盛,但身体消瘦

D.甲兔生长发育停止;乙兔行动迟缓,食欲不振

解析 甲兔甲状腺被切除后,体内就没有甲状腺激素,小兔的发育也就停止。小兔原本是正常的,定期注射甲状腺激素后,体内甲状腺激素就高于正常水平,所以乙兔就表现出甲状腺激素功能亢进的症状,食欲旺盛,但身体消瘦,好动不安,心跳加快等症状。

答案 C

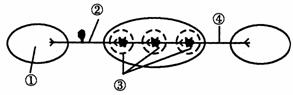

例题9 (2000年上海高考题)下图为反射弧示意简图,兴奋在反射弧中按单一方向传导,这是因为( )

图7-10

A.人在②中兴奋传导是单一方向的 B.在③中兴奋传导是单一方向的

C.在④中兴奋传导是单一方向的 D.以上说法都对

解析 组成一个反射弧的神经元主要有三类:传入神经元、中间神经元和传出神经元,三者之间通过突触相联系:突触的结构由轴突与细胞体、树突或轴突接触,突触前膜、突触后膜和突触间隙组成。兴奋在传导时只能由前膜向后膜传导,即突触决定了兴奋在神经元之间传导的单向性。本题考查兴奋在神经纤维(双向)和在神经元间(单向)的传导情况。

答案 B

例题10 (2001年上海高考题)下列是有关人体生命活动调节的问题。

(1)当人处于寒冷环境时,甲状腺激素分泌增多,这是由于________和_______调节的结果。

(2)某运动员遵从教练的指导,一见灯亮就用力举起哑铃,附在手臂上的记录仪器经a时间后,测到肌肉活动的电位变化。在一次训练中,教练趁运动员不备,用针刺其手臂,运动员手臂收缩,经b时间后,测到肌肉活动的电位变化。请分析回答:

①在a时间内,神经冲动传递的途径是_____;在b时间内,神经冲动传递的途径是____。

A.眼→传入神经→脊髓→传出神经→肌肉

B.眼→传入神经→大脑→传出神经→脊髓→传出神经→肌肉

C.皮肤→传入神经→大脑→传出神经→脊髓→传出神经→肌肉

D.皮肤→传入神经→脊髓→传出神经→肌肉

②a时间_______b时间。

A.> B.< C.= D.≥

解析 (1)人体之所以成为一个统一的整体,对来自身体内部和外界的各种刺激做出相应的反应,都是神经一体液调节的结果。

(2)看见灯亮就举起哑铃的神经传导路径是:眼→传入神经→大脑→传出神经→脊髓→传出神经→肌肉;缩手反射的神经传导路径是:皮肤感受器→传入神经→脊髓中的神经中枢→传出神经→效应器(肌肉),两者的神经传导路径不同,前者传导路径长于后者,故前者需要的时间长于后者。

答案 (1)神经,体液(答激素也对) (2)①B D ②A

|

|

|

本周强化练习: |

|

|

|

[能力训练]

一

(学生课外完成,教师课内重点讲解)

2.神经调节与行为

动物行为的类型:

先天性行为:先天性行为是由动物体内遗传物质决定的,是本物种的一种遗传特性,不需要后天学习,生来就有的一种行为能力,这种能力在适当条件下,由神经调节或激素调节就能表现出来。如失去幼仔的母狗,它的哺育后代的本能并不消失,会把无母的小猫当作自己的后代给以抚爱、哺乳;失去蛋的企鹅会把鹅卵石当作企鹅蛋来孵化等。这种行为除特种遗传性以外,还和某些生理成熟有关,如垂体分泌催乳素等。

(1)趋性

趋性是动物对环境刺激最简单的定向反应。如趋光性、趋热性和趋化性等。趋性一般分为正趋性和负趋性,如草履虫对有害的高浓度的盐水而避开,是负趋性,而它又趋于集中到有0.2%的醋酸的地方,这是正趋性。趋性根据刺激物性质的不同而分为趋光性、趋化性、趋热性等。昆虫具有趋光性,但对光性质的反应却因种类而异。夜出性昆虫对灯光具正趋性,对日光是负趋性。寄生虫能辨认寄主,则是对寄主身上散放出来的特殊化学物质十分敏感,这是趋化性。臭虫总是向温度较高的地方集中,周围环境发生1℃的变化它都能感知,这是趋化性。

趋性是整个动物体都产生运动,没有神经系统的原始种类也具有趋性,所以趋性是一种简单的反应。在高等动物中,趋性是十分少的。

(2)非条件反射

非条件反射是动物生下来就具有的对刺激作用反应的能力。是不需要大脑皮层参考的,在大脑皮层下的中枢即可完成的反射。

非条件反射和趋性相似的是通过刺激产生定向的反应行为。但非条件反射与趋性不同点是反射不是整个身体的定向运动,而是身体的某一部分对某项单一刺激的定向反应。通常一种反射的反应方式有其先天的基础,这种先天的基础不受既往经验和特殊刺激的影响。非条件反射包括许多保护性反射,如搔痒、擦拭和躲避反射,眨眼和瞳孔反射,喷嚏、咳嗽和呕吐反射,维护肌肉恒定长度的反射如膝跳反射、控制平衡及姿势的反射。反射必须通过神经系统完成,没有神经系统的原生动物对刺激作出的反应是通过原生质完成的,所以没有反射,原生动物对刺激作用的反应只能称为应激性。反射是应激性高度进化的产物。

(3)本能

本能是由一系列非条件反射按一定的顺序连锁发生构成的。本能是先天具有的固定性行为,它由刺激引起,但不完全由刺激所决定,还与动物体内的生理状况有关,并由遗传决定,但又必须是达到一定的发育阶段才能出现,本能在种的个体中表现大都相似。如有性生殖的动物,达到一定的发育阶段都有性欲和交配。各种织网蜘蛛,它们都能吐丝织网。蜜蜂的工蜂达到一定发育阶段都可以采粉,还有鸟类的迁徙、鱼类的洄游等都是本能。

某些本能行为虽然有固定的行为方式,但它会被日后的学习过程所改变或补充,使本能行为更加完善。由于这个缘故,许多本能行为现已成为先天的和后天的行为的结合。例如猫捉老鼠,这是大家所熟知的本能行为,但这里也有和学习行为相结合的成分,刚生下来的小猫就会抓老鼠,但它只抓老鼠身体的任何一部分,这是先天性(定型)行为,但通过跟老猫的学习后,就会抓住老鼠致死的部位--颈部,这是通过学习而表现出来的行为。

后天性行为

后天性行为是动物出生后通过学习得来的行为。动物建立后天行为的主要方式是条件反射。

学习是指动物在成长过程中,通过经验的影响,发生行为的改变或形成新行为的过程。动物学习能力的大小与其进化的程度呈正相关,动物的种类越高等,学习能力就越强,后天行为所占的比重就越大。

①印随学习:

印随学习是动物出生后早期的学习方式,具特定的敏感期。如著名奥地利生物学家康拉德·劳伦兹对灰腿鹅(或幼鸭)进行了一项不寻常的实验。他把灰腿鹅生的蛋分作两组孵化。第一组由母鹅孵化,孵出的雏鹅最先看到的活动物是它们的母亲,于是母亲走到哪儿,它们就跟到那儿。第二组鹅蛋放在人工孵化器里,雏鹅出世后不让它们看见自己的母亲,而让它们最先看到劳伦兹本人。于是劳伦兹走到哪儿,小鹅跟到哪儿,小鹅把劳伦兹当作“妈妈”了。随后劳伦兹把两群小鹅放在一起,扣在一只箱子下面,让母鹅在不远的一边看着。当劳伦兹把箱子提起时,受惊吓的小鹅朝两个方向跑去:记住母亲的那些小鹅朝母鹅跑去,记住劳伦兹的朝劳伦兹跑来。据实验,能产生印记行为的动物有许多种,大部分鸟类、豚鼠、绵羊、鹿、山羊、水牛、某昆虫及多种鱼类。可以形成印记的动物,是那些生出来就能立即四处活动的种类。印记是新生动物学习的一种重要形式,它可以使这些没有自卫能力的小动物紧紧依附着它们的父母,从而使食物供应和庇护要求均更有保障。

②模仿学习:

模仿是动物通过观察模仿同类动物的行为,是通过模仿来间接地获取经验的一种行为。如小鸡模仿母鸡用爪扒地的方式索食。年幼的黑猩猩会模仿成年的黑猩猩用沾水的小树枝从洞穴中取出白蚁作为食物。在20世纪30年代发现了英国的山雀“偷奶”,经过科学家的长期研究发现,清早送奶人送到每个居民门口奶瓶的薄铝盖被戳破,牛奶也减少了,开始也许是某只山雀的偶然行为,然后在山雀群中得到模仿所致。模仿学习的意义是从同类中学习经验不消耗精力,同时这种适应环境的方式也不完全依赖遗传机制来继承,这对动物获得新知识和不断的适应新环境是十分有利的。

③判断和推理:

亦称为悟性学习、洞察学习。是动物后天性行为发展的最高级形式,是大脑皮层的功能活动。动物的判断和推理能力是得用经验去解决问题,因而是高等动物具有的能力。如:把食物昆虫和螳螂用玻璃隔开,螳螂发现食物后不会绕过玻璃去捕捉食物,而只在玻璃上乱撞。如果把食物香蕉等放在玻璃另一侧,猴子则只一次就会绕道拿到食物。把食物挂在猩猩够不着的高处,它一观察到食物则会推木箱或用粗细两根不同的竹杆相接去获得食物。

判断和推理能力的特征是一个动物自发地领悟一个新的情况,事先考虑到行为程序所需的空间和时间上的次序,然后第一次就能正确地完成这个程序。

动物行为是指动物个体或群体对外界条件变化所做的有规律的、成系统的适应性反应。

1.激素调节与行为

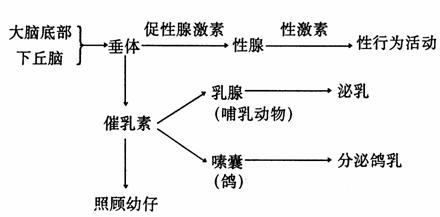

动物行为的形成机制,如图7-6所示。

图7-6

动物行为的产生与动物体内分泌系统的活动有直接关系,激素对动物行为的影响最显著的表现是在繁殖行为上。

实验表明,鸟类求偶行为的强烈程度与其体内性激素水平成正相关。摘除动物睾丸会导致繁殖行为的消失;在非繁殖季节对动物施加性激素能诱发繁殖行为,如对幼鼠注射或口服睾丸酮后,出生仅14d的雄鼠就表现出交配行为。如果将公鸡的睾丸摘除,公鸡就不再啼鸣,鸡冠萎缩,求偶行为消失。如果将睾丸重新植入阔割公鸡的体内,公鸡的特征和行为就可以得到恢复。如果对阉割的母鸡注射或口服睾丸酮,母鸡就会出现公鸡的形态特征和交配行为。性激素还影响着动物的其它行为,如攻击行为等。垂体分泌睥促性腺激素能够促进性腺的发育和性激素的分泌,进而影响动物的性行为。

候鸟的迁徙活动与甲状腺激素的含量有关,科学实验证明,对候鸟注射或口服甲状腺激素,可使其提前迁徙。对候岛来说,日照时间的延长或缩短都会通过视觉系统将信号传递到下丘脑,通过下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素影响垂体的活动,使垂体合成和分泌更多的促甲状腺激素,中状腺就合成和分泌更多的甲状腺激素,从而使候鸟开始迁徙。

在一些动物中,垂体分泌的催乳素能够调控某些动物对幼仔的照顾行为,而且能够促进某些合成食物的器官发育和生理机能的完成,如促进哺乳动物乳腺的发育和泌乳,促进鸽的嗉囊分泌鸽乳的活动等。

7.神经调节和体液调节之间的比较

两种调节方式的特点:神经调节的特点是以反射的形式来实现的,反射的结构基础是反射弧;体液调节的特点主要是激素随着血液循环送到全身各处而发挥调节作用的。

两种调节方式的联系与区别比较:(见表7-1)

表7-1:神经与体液调节的区别与联系

|

|

神经调节 |

体液调节 |

|

反应速度 |

迅速、准确 |

比较缓慢 |

|

作用范围 |

比较局限 |

比较广泛 |

|

作用时间 |

短暂 |

比较长 |

|

二者关系 |

二者共同协调、相辅相通成,但神经调节占主导地位 |

神经调节与体液调节之间的关系:一方面大多数内分泌腺都受中枢神经系统的控制;另一方面内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的功能。

5.细胞间的传导

兴奋在细胞间的传导是通过突触来完成的。

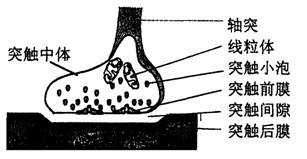

①突触的结构(如图7-5)

图7-5

突触小体:是指一个神经元的轴突轴突末梢分枝末端的膨大部分形成的小体。这些突触小体可以与多个神经元的细胞体或树突相接触而形成突触。在突触小泡内靠近前膜处含有大量突触小泡,内含化学物质_神经递质(如乙酸胆碱、去甲肾上腺激素等)。

②兴奋通过突触的传递过程是:当兴奋沿轴突传到突触时,突触小泡就向突触前膜移动,与突触前膜接触融合后就将递质释放到突触间隙里,使突触后膜兴奋或抑制,这样就使兴奋从一个神经元传到另一个神经元。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com