题目列表(包括答案和解析)

12.有关1964-2000年我国人口增长状况的正确叙述是( )

A.65岁及以上年龄段人口增长速度最快

B.0-14岁年龄段人口比重持续增加

C.15-64岁年龄段人口增长速度最快

D.1990年我国已进入老龄化社会

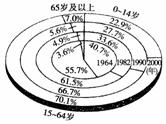

解析:从图中数据可看出,1964-2000年,0-14岁年龄段人口比重持续下降;15-

64岁年龄段人口比重提高了14.4%;65岁及以上年龄段人口比重提高了3.4%;到

2000年我国65岁及以上人口比重达到7.0%,进入老龄化社会。

答案:C

11.(2010·佛山)

我国五省市人口抚养比

人口抚养比是非劳动年龄人口数与劳动年龄人口数的比值。读图,关于我国五省市人口

抚养比,下列叙述正确的是( )

A.贵州的少儿人口抚养比最大

B.上海的老年人口抚养比最小

C.北京的少儿人口抚养比大于广东

D.江苏的少儿人口抚养比小于北京

解析:本题主要考查学生的读图分析能力。图中显示贵州的少儿人口抚养比最大,

其他各省由大到小依次是广东、江苏、北京、上海;广东的老年人口抚养比最小,

上海的最大。

答案:A

(2010·江苏南京一模)读“1964-2000年中国各年龄段人口占总人口比重变化图”,完成

12-13题。

(2010·成都市重点高中联考)读某地区2008年人口资料表(单位:人)回答9-10题。

|

总人口 |

城市人口 |

农村人口 |

出生人数 |

死亡人数 |

|

169

000 |

142

000 |

27

000 |

2

200 |

850 |

9. 该地区人口再生产类型属于( )

A.原始型 B.传统型 C.过渡型 D.现代型

解析:从表格中数据可以计算出该地区出生率为1.3%,死亡率为0.5%,属于现代型。

答案:D

10.该地区( )

A.大量人口外迁 B.城市化水平高

C.人口增长过快 D.老年人口比重递减

解析:表中数据并未涉及该地区的人口迁移情况,所以A无法判断;从表中数据可

以计算出该地区城市化水平约为84%,所以B对;从表中数据可以计算出该地区的

人口自然增长率约为0.8%,增长较慢;该地区人口再生产类型为现代型,自然增长

率比较低,老年人口比重逐渐增加。

答案:B

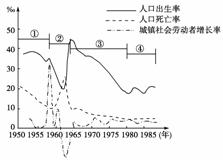

动者增长率=剩余劳动力增长率”,结合图回答6-8题。

6.下列关于图中①②③④各阶段,我国人口增长状况的说法,正确的是( )

A.①阶段,人口出生率大幅下降,导致人口自然增长率降低

B.②阶段,人口生产暂处于低出生率、低死亡率、低自然增长率阶段

C.③阶段,人口生产处于高出生率、低死亡率、高自然增长率阶段

D.④阶段,经济的快速发展导致人口自然增长率下降

解析:由图可知,①阶段,人口出生率并未大幅下降。②阶段,人口生产暂处于低出

生率、高死亡率、低自然增长率阶段。④阶段,人口自然增长率下降是因为计划生育

政策的实施。

答案:C

7.依据图中信息,下列年份中,我国剩余劳动力增长率最大的是( )

A.1958年 B.1963年 C.1975年 D.1985年

解析:根据所给公式“人口自然增长率-城镇社会劳动者增长率=剩余劳动力增长

率”可知,1963年剩余劳动力增长率最大。

答案:B

8.图示时期,大多数年份我国剩余劳动力增长率较大,这说明我国( )

A.人口自然增长率大幅度提高

B.人口出生率特别高

C.城市经济发展对剩余劳动力的吸收能力有限

D.城市化进程大幅加快

解析:大多数年份我国剩余劳动力增长率较大,说明我国城市经济发展对剩余劳动力

的吸收能力有限。

答案:C

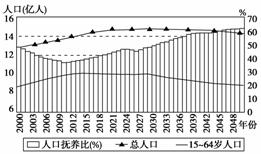

养比变化示意图,回答3-5题。

3.近年来,我国人口抚养比下降的原因是( )

A.老年人口的比重下降 B.生活水平的提高

C.少年儿童的比重下降 D.社会养老机构的完善

解析:我国从20世纪70年代开始实行控制人口的政策,使少年儿童比重下降,导致

人口抚养比下降。但由于老年人口比重不断增加,因此下降的时间不长。

答案:C

4.一个国家或地区处于“人口红利”期,其人口的年龄结构特征是( )

A.高少儿、低老年 B.低少儿、低老年

C.低少儿、高老年 D.高少儿、高老年

解析:因为儿童和老年人属于被抚养人口,当一个国家或地区少儿、老年人比例低时,

国家的抚养开支最少,处于经济发展的“人口红利”期。

答案:B

5.“人口红利”期对社会经济发展的有利影响有( )

①社会成员需要供养的子女比较少 ②老年人口比重小,养老支出少 ③劳动力丰富

④工业生产的收益率高

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

解析:“人口红利”期直接的表现是社会负担最小化,劳动力最大化。

答案:A

根据中国科学院国情分析课题小组的研究报告,1952年,我国农业的劳动力容纳力已基

本饱和,大体维持“一个人的活儿,一个人干”。假设“人口自然增长率-城镇社会劳

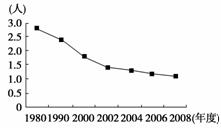

(2010·济南3月)运用数据图表可以分析社会人口变化现象。据图1、图2回答1-2题。

图1

图2

1.图1是某地区育龄妇女平均生育子女数变化曲线图。若图中所示变化趋势持续下去,

最可能出现的是( )

A.人口素质下降 B.人口老龄化

C.就业压力加大 D.劳动力成本下降

解析:图中某地区育龄妇女平均生育子女数逐年下降,这种趋势持续下去,最可能导

致出生率下降,从而导致人口老龄化。

答案:B

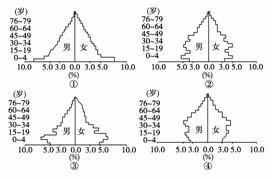

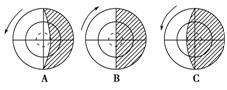

2.图2是新中国成立以来四个不同时期的人口年龄结构金字塔图,按时间先后排序正确

的是( )

A.①②③④ B.①③④②

C.①②④③ D.①③②④

解析:可以抓住我国生育高峰出现时间来排序,人口高峰期是逐渐上移的,不难选出

D选项。

答案:D

根据《2007年国家人口发展战略研究报告》,我国自20世纪80年代以来生育率下降导

致人口抚养比下降1/3,为经济增长创造了40年左右的“人口红利”期。读我国人口抚

与合理容量

第1节 人口增长的模式及地区分布

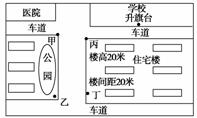

18.(2010·济南联考)A图为我国某城市(36°34′N)一小区局部平面图,B图为小区中育才中学研究性学习小组绘制的某一日内旗杆杆影轨迹示意图(O为立杆处,虚线为杆影,曲线为杆影端点轨迹)。据此回答(1)-(3)题。

A图

B图

(1)B图F、G、H、I四个杆影中最接近日出时段的是____________。

(2)该学校研究性学习小组在北京时间12时20分测得旗杆杆影为一日内最短,并计算出当地经度为115°E。请写出学习小组计算经度的思路。

(3)该小区底层住户入住一年后,以采光条件差为由将开发商告上法庭。采光条件差主要发生在______________(季节)。为了保证底层有充裕的阳光,楼间距至少应达到多少米?(tg 30°≈0.577)________(保留整数)。

解析:第(1)题,杆影方向与太阳方位正好相反,由图可知F点方位最偏西南,最接近日出段。第(2)题,主要考查地方时的计算。第(3)题,冬季正午太阳高度角小,光线最易被挡住;该地冬至日正午太阳高度为H=90°-(φ+δ)=30°,由三角函数tan H=楼高/楼间距可得。

答案:(1)F

(2)①一日内日影最短时是当地地方时12时;②该地日影最短时北京时间是12时2 0分,说明该地在北京(120°E)以西,③经度每差1°,时间相差4分钟,20分钟即差5°,故当地经度为115°E。

(3)冬季 35米

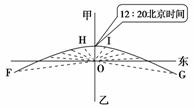

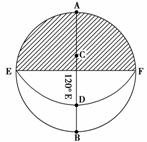

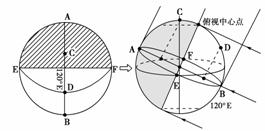

17.(2010·淄博一模)下图是12月22日从北极圈上空俯视地球的昼夜分布示意图,阴影部分表示夜半球。读图,回答下列问题:

(1)上图可转化为下图中的________图(填字母)。

(2)图中各点,________点表示北极点,________点表示太阳直射点,B地的太阳高度是________,F点夜长为________小时。

(3)此刻,全球以________经线和________经线为界分属两个日期。北京时间是________时。

(4)在图中画出30°E经线。

解析:第(1)题,12月22日,北极圈以北地区出现极夜,从北极上空看,地球是逆时针自转。第(2)题,此题的解答,关键是看懂图示,转换成我们熟悉的光照图:

由图可以看出,C点为极点,B点为太阳直射点,F点位于赤道上。第(3)题,划分两个日期的线为180°经线和0时经线,由图示可知120°E为12∶00,可求0时经线。第(4)题,由120°E为12∶00可知30°E为6∶00,由图可知E点正好是6∶00。

答案:(1)C (2)C B 90° 12 (3)60°W 180° 12 (4)连接C、E两点

(2010·浙江六校联考)僧一行在编制《大衍历》时发现,“日南至,其行最急,急而渐损,至春分及中而后迟。迨日北至,其行最舒,而渐益之,以至秋分又及中而后益急”。据此回答15-16题。

15.僧一行发现的实际上是 ( )

A.昼夜长短的变化 B.地球公转速度的变化

C.正午太阳高度的变化 D.地球自转速度的变化

解析:由“南至”“春分”“北至”“秋分”以及“急”“损”“迟”“舒”“中”可知,僧一行发现的实际上是地球公转速度的变

化,选B。

答案:B

16.下列地理现象与僧一行的发现有因果联系的是 ( )

A.地表水平运动物体运动方向的偏转

B.气压带风带的季节移动

C.北半球夏半年长于冬半年

D.南极地区比北极地区更寒冷

解析:由于地球在远日点附近公转速度慢,近日点附近公转速度快,所以北半球夏半年长于冬半年。

答案:C

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com