题目列表(包括答案和解析)

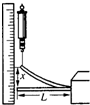

滑轮组的机械效率是一定的吗?小红同学设计了下面的实验来探究。实验中已知每个钩码重力为1N,每个滑轮重都相同。

(1)算出三次实验中机械效率的大小,填在表格中。

| 实验 次数 | 滑轮个数 | 钩码重 G/N | 钩码上升的高度h/m | 拉力F/N | 弹簧测力计移动的距离s/m | 机械效率 |

| 1 | 一定一动 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | |

| 2 | 一定一动 | 4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | |

| 3 | 二定二动 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |

(2)分析:第1、2两次实验机械效率不同的原因是

第1、3两次实验机械效率不同的原因是

| 实验序号 | 木块对水平面的压力F/N | 滑动摩擦力:f/N |

| 1 | 6.0 | 0.3 |

| 2 | 8.0 | 0.4 |

| 3 | 10.0 | 0.5 |

| 实验序号 | 木块对水平面的压力:F/N | 滑动摩擦力:f/N |

| 4 | 2.0 | 0.6 |

| 5 | 4.0 | 1.2 |

| 6 | 6.0 | 1.8 |

| 实验序号 | 木块对水平面的压力:F/N | 滑动摩擦力f/N |

| 7 | 2.0 | 1.0 |

| 8 | 4.0 | 2.0 |

| 9 | 6.0 | 3.0 |

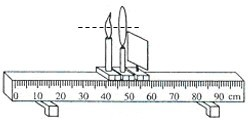

(2007?松江区模拟)小明弯曲手中的锯片,感觉到所用拉力大小与弯曲程度有关,同时他猜想,拉力大小可能还与锯片的长度有关,于是他和同学合作进行了如图所示实验,将长度不同的同种材料组成的两根锯片分别夹于厚书内,伸出的长度(简称长度)用L表示,锯片形变量(弯曲程度)用末端量△x表示,对锯片的拉力用F表示,其大小等于弹簧秤读数.实验数据分别如下表一、表二所示:

(2007?松江区模拟)小明弯曲手中的锯片,感觉到所用拉力大小与弯曲程度有关,同时他猜想,拉力大小可能还与锯片的长度有关,于是他和同学合作进行了如图所示实验,将长度不同的同种材料组成的两根锯片分别夹于厚书内,伸出的长度(简称长度)用L表示,锯片形变量(弯曲程度)用末端量△x表示,对锯片的拉力用F表示,其大小等于弹簧秤读数.实验数据分别如下表一、表二所示:| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 长度L (厘米) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| 形变量△x (厘米) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 拉力F (牛) | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.42 |

| 实验序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 长度L (厘米) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| 形变量△x (厘米) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 拉力F (牛) | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 |

| F |

| △L |

| F |

| △L |

小林在探究凸透镜成像的规律.

小林在探究凸透镜成像的规律.| 实验次数 | 物距 u2/cm |

像距 v2/cm |

像放大 或缩小 |

| 1 | 30 | 60 | 放大 |

| 2 | 35 | 47 | 放大 |

| 3 | 40 | 40 | 等大 |

| 4 | 45 | 36 | 缩小 |

| 5 | 50 | 34 | 缩小 |

| 实验次数 | 物距 u1/cm |

像距 v1/cm |

像放大 或缩小 |

| 6 | 20 | 60 | 放大 |

| 7 | 25 | 38 | 放大 |

| 8 | 30 | 30 | 等大 |

| 9 | 35 | 26 | 缩小 |

| 10 | 40 | 24 | 缩小 |

| 物体 | 质量m/kg | 重力G/N |

| 物体1 | 0.5 | 4.9 |

| 物体2 | 1 | 9.8 |

| 物体3 | 2 | 19.5 |

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com