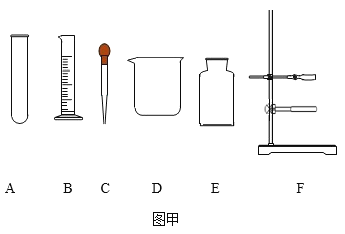

【题目】如图甲是初中化学实验常见仪器和实验,回答下列问题:

(1)写出有仪器A的名称是_____,F的名称是_____;加热时需要垫上石棉网的仪器是_____(填字母序号)

(2)利用图甲中仪器D和E组装图一所示装置,进行空气中氧气含量测定

①红磷燃烧冒出浓厚的________。

②实验完毕后,进入集气瓶中的水不到总容积的1/5,你认为导致这一结果的原因可能是________(答出一点即可)

③化学课外活动小组的同学对该实验进行改进(装置如图 二所示),用配制的发热剂(主要成分为铁粉、炭粉、水和食盐等)代替红磷进行实验,反应原理可简化为铁生锈消耗集气瓶中的_____。

④经实验、分析、研究,小组同学又对实验进行改进(装置如图三所示),他们不是将同样足量的发热剂堆在瓶底,而是将其涂抹在集气瓶内壁的四周,这样做的目的是_____。

⑤在上述三个实验都正确的情况下,与另两个实验的测量结果相比,图三所示的实验测量结果与空气中氧气的含量更接近,其主要原因是_______________。

【答案】试管 铁架台 D 白烟 红磷量不足 氧气 使瓶内的氧气得到充分、均匀的反应 装置始终密闭,反应物可以与集气瓶内的氧气充分接触反应

【解析】

(1)由图示可知,可知图中A是作为反应容器的试管,F是固定仪器的铁架台;需垫石棉网方可加热的仪器是:烧杯;

(2)①红磷在空气中燃烧冒出浓厚的白烟,放出热量;

②实验完毕,进入集气瓶中的水不到总容积的1/5,导致这一结果的原因可能是:红磷不足、装置漏气、或未等装置冷却就打开夹子;

③铁在与氧气、水蒸气共存时易生锈,所以消耗了集气瓶内的氧气;

④将同样足量的发热剂堆在瓶底,而是将其涂抹在集气瓶内壁的四周,这样做的目的是增大反应物与氧气的接触面积,使瓶内的氧气得到充分、均匀的反应;

⑤第三个实验与另外两个实验的测量结果相比,装置始终密封,且发热剂与氧气的接触面积更大,广口瓶中氧气消耗得更充分。

故答为:

(1)试管,铁架台,D;

(2)①白烟;②红磷不足等;③氧气;④使瓶内的氧气得到充分、均匀的反应;⑤装置始终密闭,反应物可以与集气瓶中的氧气充分接触反应。

科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】家庭厨房就是一个化学小世界,“锅碗瓢盆”和“柴米油盐酱醋茶“”中包含着许多化学知识。

(1)厨房里一般有以下物品,请按材料所属类别对它们进行分类(填写字母序号)。

A不锈钢锅;B大理石灶台;C炒菜铁铲;D PE(聚乙烯)保鲜膜;E纯棉质的围裙;F木质筷子

①属于金属材料的有____;

②属于合成材料的有____。

(2)蔬菜、水果为人体所提供的主要营养素是____,米饭、馒头等食物所含的糖类是供给人体____的主要物质。

(3)味精(作调味品)的鲜味与溶液的酸碱度有关,当pH为6~7时鲜味最强;还与温度有关,当水溶液经120℃以上长时间加热,不仅鲜味消失,而且生成对人体有害的焦谷氨酸钠。据此,下列认识不正确的是____(填序号)。

A在加热条件下生成焦谷氨酸钠是物理变化

B菜烧熟起锅后再放味精更有利于人体健康

C应避免在酸性或碱性较强的条件下使用味精

(4)天然气(主要成分甲烷)是很多家庭所用燃料。已知1kg甲烷燃烧生成液态水和二氧化碳,放出的热量约为5.87×104kJ。试回答:

①参加上述反应的氧气和生成的二氧化碳的化学计量数之比(分子个数比)____;

②若1kg甲烷燃烧生成气态水和二氧化碳放出的热量_____(填“>”“=”或“<”)5.87×104kJ计量数。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

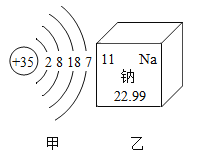

【题目】在“宏观—微观—符号”之间建立联系是化学学科特有的思维方式。如图中甲是溴(Br)元素的原子结构示意图,乙是钠元素在元素周期表中的信息,以下分析正确的是( )

A.钠元素属于非金属元素B.溴原子核外共有 4 个电子层

C.钠元素的相对原子质量是 22.99gD.这两种元素形成化合物的化学式是 Na7Br

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】小明同学在超市里看到“食用碱面”(如图1所示),他想知道该“食用碱面”的成分,请教老师后得知它的主要成分是一种钠盐。

(作出猜想)小明及其他同学猜想其主要成分可能是:①Na2SO4 ②NaCl ③Na2CO3 ④NaHCO3

(查阅资料)(1)氯化钡溶液与碳酸氢钠溶液不反应。

(2)碳酸氢钠溶液呈碱性。

小明与同学们进行如下实验来确认该“食用碱面”的主要成分。

(进行实验)取适量该“食用碱面”于试管中,加入蒸馏水使之完全溶解,把所得溶液分成两等份。

实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |

实验①:在第一份溶液中加入氯化钡溶液 | ____________ | 猜想①正确 |

实验②:在第二份溶液中加入_______ | 有气泡产生 | 猜想_____正确 |

(交流讨论)

(1)同学们经过讨论,发现仅仅通过实验①不能得出该“食用碱面”的主要成分是Na2SO4,也可能是Na2CO3,原因是____________(用化学方程式表示)。

(2)同学们通过对实验①②的分析得出该“食用碱面”的主要成分是Na2CO3,理由是________________。

(3)对此有同学,认为把酚酞溶液滴入该“食用碱面”的溶液中,溶液变红,就可得出该“食用碱面”的主要成分是Na2CO3.这种说法对吗?并请说明原因:_____________。

(拓展应用)小明的妈妈在做面条时,发现家里没有碱面了,急中生智,将家里的小苏打放进烤箱中加热,促使小苏打分解生成了碱面,请你写出该反应的化学方程式:______________。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

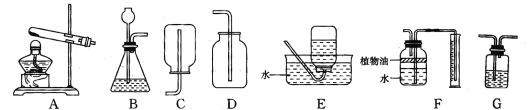

【题目】(6分)化学是以实验为基础的自然科学,下图所示为实验室常用的实验装置:

据此回答:

(1)实验室若用A装置制取氧气,写出反应的化学方程式 。

(2)实验室通常用石灰石和稀盐酸反应制取CO2,所需要的装置组合是(填装置序号);

也可以用碳酸氢钠(NaHCO3)固体加热分解(产物为碳酸钠、二氧化碳和水)来制取,该反应的化学方程式为 。

(3)F装置可用来测量生成的CO2气体的体积,其中在水面上放一层植物油的目的

是 。

(4)实验室若检验CO2应选择装置 ,其反应的化学方程式为 。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】某些铜制品在空气中久置,表面生成绿色的铜锈(又称铜绿)。某化学实验小组设计并进行实验,探究铜锈的组成和铜生锈的条件。

I.探究铜锈的组成

【查阅资料】① 铜锈受热易分解 ② 硫酸铜粉末遇水由白色变为蓝色

【进行实验】 小组同学从铜器上取下适量的干燥铜锈,按图所示装置实验(部分夹持装置已略去)。观察到B中白色粉末变为蓝色,C中澄清石灰水变浑浊。

【解释与结论】(1)C中反应的化学方程式是______。

(2)依据以上现象分析,铜锈中一定含有的元素:Cu和______。

II.探究铜生锈的条件

【提出猜想】根据铜锈的组成推测,铜生锈可能与CO2、H2O和O2有关。

【进行实验】实验小组同学取直径、长度均相同的铜丝,并打磨光亮。设计了如下图所示的5个实验并持续观察。

编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |

实验 |

|

|

|

|

|

现象 | 无明显现象 | 无明显现象 | 铜丝表面 有绿色物质 | 无明显现象 | 无明显现象 |

【解释与结论】

(3)实验中使用“经煮沸迅速冷却的蒸馏水”,其目的是______。

(4)得出“铜生锈一定与CO2有关”的结论,依据的两个实验是______(填编号)。

(5)对比实验②和③,得出的结论是______。

(6)为验证猜想,请在图中将实验⑤补充完整。______

(7)由上述实验可推知,铜生锈的条件是______。

【反思与应用】

(8)结合上述实验,你对保存铜制品的建议是______。

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

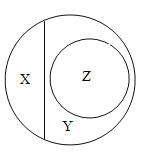

【题目】分类是研究物质的常用方法。如图是纯净物、单质、化合物、氧化物之间关系的形象表示,若整个大圈表示纯净物,则下列物质属于X范围的是

A.红磷B.干冰C.氯酸钾D.食盐水

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】下列是实验室常用的几种仪器,请回答有关问题.

粗盐中含少量Ca2+、Mg2+、SO42﹣和泥沙等杂质,粗盐精制的过程中涉及常规操作步骤有:

(1)①加水溶解;②依次加入过量的BaCl2、NaOH、Na2CO3溶液;③ ;④加入适量的 ;⑤ 、冷却结晶(填试剂或操作名称).

(2)过滤用到的玻璃仪器有: 、 、 .

(3)蒸发时 (填“能”或“不能”)将溶液直接蒸干.

(4)配置1000g5.85%的NaCl溶液,需 gNaCl;在准确称取固体后,用量筒量取水时,仰视读数,则所配置溶液溶质质量分时 (填“偏高”或“偏低”)

查看答案和解析>>

科目:初中化学 来源: 题型:

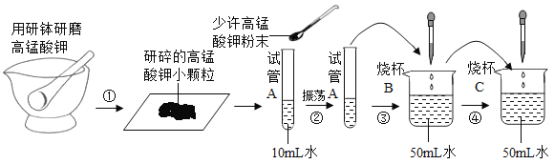

【题目】高锰酸钾是日常生活中常用的一种杀菌剂,又称为“PP粉”。它是一种紫黑色固体,取少量固体放入研钵内研磨,做如下图实验。

试根据上述实验过程填空。

(1)步骤②将少许高锰酸钾粉末溶于水后得到______色溶液,其中振荡的作用是__________。

(2)上述实验中,步骤______(选填实验步骤的序号)说明物质是可分的;步骤④中溶液几乎变为无色,溶液中溶质微粒________(选填“是”或“不是”)变得更小了。

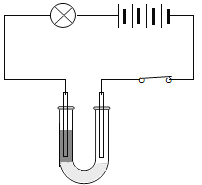

(3)将步骤②所得溶液的一部分倒入U型管内,再加适量水,接入如图所示的电路闭合电键,发现灯炮发光,这是由于高锰酸钾溶于水时生成了__________的缘故。过一段时间后,在与电源相连的两电极区域溶液的颜色深浅出现差异,这又说明高锰酸钾溶液的颜色是由___________(填微粒的符合)决定的。

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com