对我国能源工业发展前景的叙述,正确的是

[ ]

A.21世纪初,水能比重上升到1/2左右

B.21世纪初,我国将成为石油出口大国

C.相当长时间内,煤炭仍占绝对优势

D.在经济发展快的地区,进一步发展核电

应用题作业本系列答案

应用题作业本系列答案科目:高中地理 来源:3+X高考高分精点地理综合例析与模拟 题型:043

读下列内容并分析回答。

国力是指一个国家的综合实力。它包括一个国家生存和发展所需要的全部实力和潜力及在国际社会的影响力。美国学者克莱因在1980年提出了一个国力方程,即P=(C+E+M)×(S+W)。其中:P代表国力;C代表基本实体,最高分为100分,人口和领土各占一半;E代表经济能力,最高分200分,国民经济生产总值占一半,另外一半由能源、矿产、工业、农业和外贸分摊;M代表军事能力,最高分200分,常规军事力量和战略核力量各占一半;S代表战略意图;W代表国家意志。战略意图和国家意志最高分各定为1分。克莱因对1978年世界一些国家国力的计算结果如下:

(l)日本国土面积狭小,资源贫乏,但其国力仅次于美国和前苏联,为什么?_________________________________________。

(2)前苏联解体后的俄罗斯,国力下降很快,已难与美国抗衡,为什么?___________________________________________。

(3)以色列领土面积和人口数量均无法跟印度比,但其国力比印度强,为什么?___________________________________。

(4)我国提高综合国力,目前的主要途径是什么?_______________。

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源: 题型:阅读理解

阅读下列材料,回答下列问题。(18分)

材料一 为期四天的第二届中国(太原)国际煤炭与能源新产业博览会于2008年9月19日在中国北部山西省会太原市闭幕。为促进能源供给平衡,中国将加强风能、太阳能等清洁能源供应建设,改变目前能源消费中过分依靠煤炭的局面。

材料二 2007年我国可再生能源项目的投资总额已达到120亿美元,名列世界第二。自2006年1月可再生能源法实施以来,我国可再生能源已进入快速发展时期。

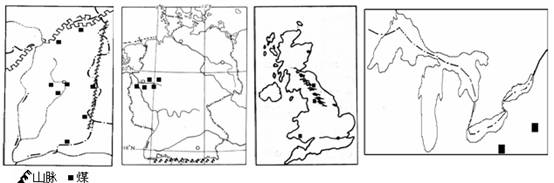

材料三 中国山西省、德国、英国、美国的部分地区煤矿分布图

前两幅图上绘制的山脉名称分别是 、 。(2分)

山西是我国主要的煤炭生产基地。为提升山西经济实力,山西省政府提出了加快经济结构调整的战略。你认为应当怎样调整经济结构,才能实现能源大省向经济强省转变。(3分)

与美国东北部工业区和德国鲁尔区相比,山西省最匮乏的自然资源是 ,为解决山西省这一资源短缺问题,建设了 工程。比较分析山西省比鲁尔区欠缺的区位优势条件还有哪些?(4分)

德国鲁尔区、英国中部区、美国阿巴拉契亚山脉区都充分利用当地丰富的煤炭资源和水源,利用当地或附近地区的铁矿石发展了钢铁工业,先后成为该国甚至世界性传统工业区,产生了较大的经济效益,但也曾产生了较为严重的环境问题。试以德国鲁尔区为例,分析该地区曾出现的环境问题及其应对的策略。(3分)

结合山西省的自然环境特征分析,煤炭的开采、运输、存放以及利用等环节可能对环境造成那些不良的影响? (3分)

目前世界能源利用结构正在发生转变,水能、风能、太阳能、核能等清洁能源的开发利用的浪潮正在席卷全球。我国以煤炭为主的能源消费结构正受到越来越强烈的冲击。试分析我国加快发展可再生能源的意义。(3分)

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源:专项题 题型:材料分析题

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源: 题型:阅读理解

随着社会经济和文化的发展,能源问题越来越成为人们普遍关注的话题。能源问题不仅仅是能源本身问题,而且还是一个生态保护的问题,是一个社会发展的问题,是人与自然如何和谐发展,如何推动人类经济社会全面进步的问题。阅读材料回答下列问题。

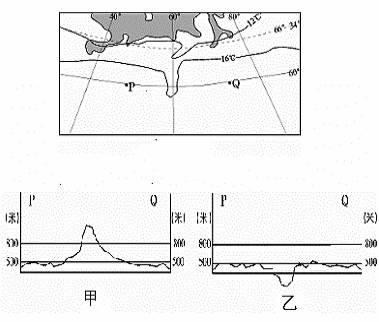

读图,结合所学地理知识,回答下列问题。

(1)下图示意的是该区域 (一月或七月)等温线分布状况。图中P点与Q点的距离约为 千米,沿线的自然植被以 为主。

(2)P点至Q点的地形剖面与甲、乙两示意图中的哪一幅基本相符?简要说明理由。

(3)该区域所在国家丰富的能源资源外运选择的主要运输方式是 ,比较这种运输方式与铁路运输相比的优势。

材料一 中国古代很早就有了关于使用“石油”的记载。唐代段成式(?_863)《酉阳杂俎》云:“高奴县出脂水,水腻浮水上,如漆,采以膏车,燃灯极明。”沈括(1031--1095)在《梦溪笔谈》中记载:“廓、延境内(今陕西)有石油,旧说‘高奴县出脂水’即此也。……余疑其烟可用,试扫其以为墨,墨光如漆,松墨不及也。遂大为之,其识文为‘延川石液’者是也。此物后必大行于世,自余始为之。”

(4)根据材料一,指出石油在唐宋时期已经有哪些应用?

(5)建国以来,中国大力发展能源建设,石油工业取得了突出成就。请列出中国改革开放前石油工业的巨大成就,并说明其重大历史意义。

(6)结合所学知识分析19世纪中期以后石油“大行于世”的原因。指出石油的广泛使用对世界政治和经济的影响。

材料二 中国一次能源消费总量及增速图

材料三 中国主要资源人均占有量的世界排位表:

| 土地面积 | 耕地面积 | 草地面积 | 森林面积 | 淡水面积 | 45种矿产资源 |

| 110位 | 126位 | 76位 | 107位 | 55位 | 80位 |

中国资源利用情况:

| 能源利用率 | 每吨煤实 现GDP | 矿产资源 回收率 | 单位产值能耗 | 机动车耗油 | 工业用水 重复利率 |

| 比发达国家低10% | 世界平均水 平的30% | 比国外先进 水平低20% | 世界平均 水平的两倍 | 比欧洲高25% 比日本高20% | 比国外低 15%—25% |

材料四 党的十七大报告指出:“坚持节约资源和保护环境的基本国策,关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置,落实到每个单位、每个家庭”。按照中央要求,2007年节能降耗减排目标仍然是单位GDP能耗降低4%,主要污染物排放减少2%。2010年单位国内生产总值能源消耗比2005年降低20%左右。

(7)材料二、三分别反映了我国经济发展中的什么经济问题?

(8)结合材料二、材料三,运用辩证唯物主义的有关知识,分析我国为什么要合理利用资源和节约资源?

(9)根据材料四,从国家职能的角度,说明国家在节能减排和保护环境中应该发挥的作用。

查看答案和解析>>

科目:高中地理 来源: 题型:阅读理解

一节地理课上,地理老师在讲授“人类的某些活动,会导致气候恶化,从而影响人类的生产和生活”前,向同学们展示了下列材料。请你仔细阅读材料,回答27~28题。

材料:我国二氧化硫排放总量高达254.9亿千克(2005年),居世界第一,比2000年增加了27%。二氧化硫的主要来源是燃煤,目前,煤炭在我国能源消费中的比例占70%左右,造成的空气污染对环境、人们的生产和生活带来了严重危害,特别是对动植物及水体等的危害尤为突出。经专家测算,我国每年因二氧化硫排放造成的经济损失达5098亿元人民币。

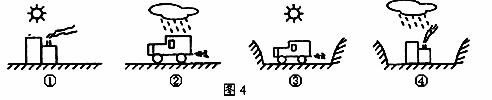

27.老师授课时,为启发学生思考绘制出易发生酸雨的地区略图。老师所绘制的下列图示中,你认为正确的一幅是

A.① B.② C.③ D.④

28.为了保护和改善世界环境做出我们应有的贡献,你认为下列措施符合我国国情的是

①调整工业布局,将耗能高的传统工业向西部人口稀少的地区转移 ②调整重工业和轻工业的发展速度和比例,大力发展高新技术产业 ③加快发展水电和核电建设,改善能源消费结构 ④采取相应的防护措施,增强人们对酸雨的承受能力

A.①③ B. ②④ C.②③ D.①④

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com