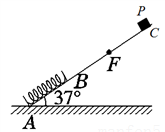

如图所示,一轻弹簧原长L=1m,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC的底端A处,另一端位于直轨道上B处,弹簧处于自然状态,AC=3.5L。质量m=1kg的小物块P自C点由静止开始下滑,最低到达E点(未画出),随后P沿轨道被弹回,最高到达F点,AF=2L,已知P与直轨道间的动摩擦因数μ=0.25。(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g取10m/s2) 求:

(1)P第一次运动到B点时速度的大小;

(2)P运动到E点时弹簧的压缩量x及弹簧的弹性势能EP。

一线名师权威作业本系列答案

一线名师权威作业本系列答案科目:高中物理 来源:2017届西藏自治区拉萨中学高三第七次月考理综物理试卷(解析版) 题型:选择题

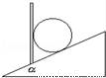

如图所示,在倾角为α的斜面上,一质量为m的小球被固定的竖直木板挡住,不计一切摩擦,小球对竖直木板的压力的大小为

A. mgcosα B. mgtanα

C.  D.

D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2017届广东省肇庆市高三毕业班第三次统测理综物理试卷(解析版) 题型:多选题

对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法中正确的是( )

A. 外界对物体做功,物体内能一定增大

B. 温度越高,布朗运动就越显著

C. 当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大

D. 在各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性

E. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,此时暴露在空气中的水蒸发得越快

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2017届广东省广州市高三4月综合测试(二)理综物理试卷(解析版) 题型:简答题

如图,质量均为2m的木板A、B并排静止在光滑水平地面上,A左端紧贴固定于水平面的半径为R的四分之一圆弧底端,A与B、A与圆弧底端均不粘连。质量为m的小滑块C从圆弧顶端由静止滑下,经过圆弧底端后,沿A的上表面从左端水平滑上A,并在恰好滑到B的右端时与B一起匀速运动。已知重力加速度为g,C过圆弧底端时对轨道的压力大小为1.5mg,C在A、B上滑行时受到的摩擦阻力相同,C与B一起匀速的速度是C刚滑上A时的0.3倍。求:

(1)C从圆弧顶端滑到底到的过程中克服摩擦力做的功;

(2)两板长度L1与L2之比。

(3)C刚滑到B的右端时,A右端到B左端的水平距离s与`的长度L2之比。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2017届广东省广州市高三4月综合测试(二)理综物理试卷(解析版) 题型:不定项选择题

如图a,物体在水平恒力F作用下沿粗糙水平地面由静止开始运动,在t=1s时刻撤去恒力F。物体运动的v-t图象如图b。重力加速度g=10m/s2,则

A. 物体在3s内的位移s=3m

B. 恒力F与摩擦力f大小之比F:f=3:1

C. 物体与地面的动摩擦因数为

D. 3s内恒力做功WF与克服摩擦力做功Wf之比WF:Wf=3:2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2016-2017学年福建省福州市(福清一中长乐一中等)高一下学期期中联考物理试卷(解析版) 题型:实验题

某同学采用如图所示的装置探究平抛运动的规律:用小锤击打弹性金属片C,使 A球沿水平方向飞出,B球被松开做自由落体运动,可观察的现象是_______;为进一步探究,可以改变_______,多次实验,可观察到同样的现象,这说明___________。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2016-2017学年福建省福州市(福清一中长乐一中等)高一下学期期中联考物理试卷(解析版) 题型:选择题

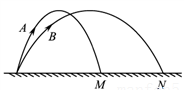

如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N 点,两球运动的最大高度相同。 空气阻力不计,则( )

A. B的加速度比A的大

B. B的飞行时间比A的长

C. B在最高点的速度比A在最高点的速度大

D. A、B两球落地时的速度大小相等

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2017届广东省茂名市高三第一次质量监测考试理综物理试卷(解析版) 题型:选择题

下列说法正确的是( )

A、当氢原子从n=2的状态跃迁到n=6的状态时,发射出光子

B、放射性元素的半衰期是指大量该元素的原子核中有半数发生衰变需要的时间

C、 同一元素的两种同位数具有相同的质子数

D、中子与质子结合成氘核时吸收能量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源:2017届广东省高一下学期期中考试物理试卷(解析版) 题型:选择题

一气球以4m/s2的加速度由静止从地面竖直上升,10s末从它上面掉出一重物,重物从气球上掉出后到落到地面的时间为( )(不计空气阻力,取g=10m/s2)

A. 2 s B.

s B.  s

s

C. ( +4)s D. 5s

+4)s D. 5s

查看答案和解析>>

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com