1.以某种自然灾害为例比较分析不同时间同一自然灾害造成的不同程度危害。

2.当前自然灾害发展状况

灾害频率加快、范围扩大、人员损失下降、经济损失加剧。

★教学目标

1.影响灾情大小及其地域差异的因素包括:

(1)距离与灾害三要素:

距离(如震中距、地源深度)、致灾因子异变强度(如震级大小)、孕灾环境(地质、地形状况)、受灾体(建筑状况、经济密度)。

(2)人类活动对自然灾害的“放大”与“缩小”作用

途径:改变致灾因子异变强度(如排放坡地积水,降低滑坡体润滑度)--不提此条。

改变孕灾环境稳定度(如开挖山地坡脚)

改变受灾体易损程度(如降低房屋防震标准)

5.运用资料,分析某几种自然灾害的形成条件,发生时间、过程、分布,归纳其特点。

教学重点:自然灾害的特点

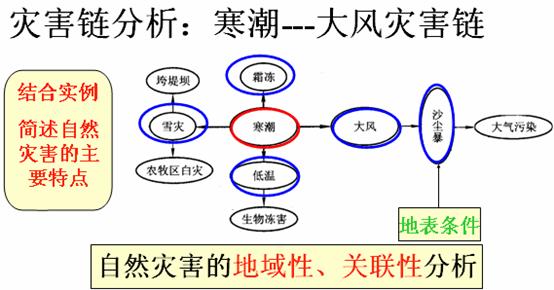

教学难点:自然灾害的地域性和相关性

★教学建议

前面几个课标要点,均须通过具体资料引导学生进行分析归纳。

第三节 人类活动对自然灾害的影响

★课标教材分析

课标:比较同一自然灾害造成的危害程度的地域差异。

运用资料,说明人类活动对自然灾害的影响。

第一课标“地域差异”实际是灾情大小的地域差异,“比较”的落脚点在于影响灾情地域差异的因素。“比较”前提是同种类、近似强度的几次灾害。造成差异的原因来自人类活动和自然环境状况的差异。

第二课标“人类活动对自然灾害的影响”,实际是人类活动对自然灾害放大或缩小到作用。“说明”即还需要指出放大或缩小作用的主要途径及相关人类活动的表现。

这两个课标的落实可以通过整合为灾情大及其地域差异的结构图来进行。

4.结合人口与城市分布图、世界主要灾害分布图的出自然灾害世界性的两大分布地带。

3.运用世界雨带的分布图和干旱的成因分析,得出世界干旱的主要分布地区。

2.运用台风的形成原理,在世界地图上找出台风的分布范围。

1.运用六大板块示意图,在地震灾害的成因分析的基础上得出世界地震灾害的主要分布地带。

3.致灾方式

一般情况下,自然灾害通过其自身方式,作用于受灾体,如旱灾通过增加干旱程度,导致大气、土壤缺水,从而直接作用于受灾体;旱灾也可通过关联的沙尘暴、蝗灾等次生灾害形式作用受灾体。所以致灾方式既包括具体形式,也包括次生灾害。

★教学目标

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com