题目列表(包括答案和解析)

(四)自然灾害

1.自然灾害是自然界的异常变化作用于人类社会的产物,并对人类社会造成破坏或负面影响。自然灾害是人类实现可持续发展的重要限制因素,减轻自然灾害对人类所造成的危害是世界各国共同追求的目标。自然灾害的类型有:天文灾害(如太阳风暴导致通讯中断、磁暴等)、气象灾害(暴雨洪涝、干旱、台风、寒潮霜冻雪灾等低温冷害、酷热、雷击、冰雹、大风、干热风、龙卷风、浓雾及沙尘暴等)、地质灾害(地震、火山、滑坡、泥石流、山崩、地陷等)、海洋灾害(风暴潮、海啸、巨浪,海冰、赤潮等)以及生物灾害(农林病虫草鼠害以及森林火灾等)。

2.自然灾害的发生虽然具有偶然性,但在时空分布上有一定规律可循:区域性、季节性和阶段性以及共生性和伴生性等。不合理的人类活动会加剧或诱发自然灾害,但人类也可以采取正确的行动来减少灾害带来的损失,减轻自然灾害包括监测、预报、防灾、抗灾、救灾、灾后援建等一系列工作,是一项必须动员全社会力量协调行动的系统工程。灾害高风险区人口、资产密度的提高,是灾害损失增加的重要原因。然而,经济发展既可能加重灾害威胁,又增加了防灾抗灾的能力。防灾减灾的重点地区是城市。我国是世界上自然灾害最严重的国家之一,灾害种类多,频度高,损失大。减灾就是增加效益,主要的防灾减灾措施有:加强减灾教育,提高公众环保意识和减灾意识;加强灾害研究工作,建立灾情监测预警系统;健全减灾工作政策法规体系,完善社会应急机制,加强灾害管理;采取必要的避防措施和抗灾工程措施;加强生态建设;加强灾害保险工作。

(三)能源资源

1.能源:能够为人类提供某种形式能量的物质或物质的运动。能源按来源分为三类:来自太阳辐射的能量(太阳能、水能、风能、生物能、煤炭、石油、天然气等)、来自地球内部的能量(核能-铀矿、地热能)、天体引潮力形成的潮汐能;按利用状况分为常规能源(煤、石油、天然气、水能、生物能),其余的为新能源。

2.能源资源为人类社会活动和发展提供动力,矿物燃料(煤、石油、天然气)同时还是非常重要的化工原料。人类利用能源的历史,依次经历了柴草-煤炭(产业革命后)-石油(二战后)三个时代。目前,世界能源消费以石油为主,核能与其它新能源在上世纪七十年代的“石油危机”之后有较大的发展。中国能源消费以煤炭为主(75%左右),但随着中国汽车拥有量的迅速增加,对石油的需求也在快速增长。

3.世界能源问题:能源是左右可持续发展进程的关键因素之一。一方面,能源为改善人类生活和促进经济发展所必需。与此同时,能源消费也可能造成空气污染、全球变暖等健康和环境问题。能源消费的增长与经济发展水平呈正相关,发达国家消费了全球大部分的能源,也是温室气体的主要排放者。目前,世界消耗的能源以非可再生的矿物燃料为主,储量有限而且分布不均,因此保证能源(主要为石油)稳定、充足的供应成为关系国家生存和发展的重大战略问题。

4 中国能源紧张问题:最近中国的油、电、煤、运普遍紧张,加上近来国际石油价格大幅上涨,能源紧张已日益成为中国经济发展的制约因素。解决中国能源紧张问题须立足国内,把节约能源放在第一位,逐步建立一个节能的社会,实行“节能优先、结构多元、环境友好”的可持续能源发展战略:①通过产业结构调整、能源结构的调整提高能源开发利用的效率,降低能源需求②积极发展清洁能源和可再生能源③加强国内煤炭、石油、天然气的勘探、开发与调配工作,采取措施保障煤炭的安全生产④开发清洁煤技术,支持煤化工业发展,发挥我国煤炭资源丰富的优势⑤通过与其他国家的积极对话和合作,保证境外稳定可靠的油气供应。

5.中国的能源安全问题:中国人均能源资源不足,由于经济的快速发展,我国的能源消费量年年攀升,去年已占世界第二位,其中石油的需求量疾增,已经取代日本,成为仅次于美国的世界第二大原油消费国。

从1993年起,中国成为石油净进口国,并且石油缺口不断扩大,已成为世界最大的石油进口国之一,对能源进口的依赖程度在进一步提高。保证油气稳定可靠的供应,成为关系中国经济发展、社会稳定的国家战略安全问题。解决中国能源安全问题,应首先立足国内,发展国内能源生产,节能降耗,开发替代能源,实现能源进口地域多元化和运输形式的多样化,建立国家战略石油储备,保护海洋权益和保障海上石油运输线的安全。(目前在建的四大石油储备基地是浙江镇海、辽宁大连、山东黄岛、浙江岱山)

(二)资源问题

1.人口、资源、环境和发展问题是紧密联系的,由于无法持续的生产(掠夺性开发)和消费(奢侈浪费)模式、人口数量的空前增长、贫困问题以及社会和经济不平等等一系列因素的综合作用,导致人类生存所依赖的许多基本资源正在枯竭,环境退化正在加剧。

2.世界性的资源问题主要表现有:土地退化(水土流失、荒漠化、盐碱化等)、水资源短缺、森林(特别是热带雨林)和湿地的消失、物种灭绝、矿产资源耗竭、能源危机、海洋渔业资源枯竭等。

3.中国的资源问题:我国自然资源的绝对数量多,相对数量少,许多资源人均拥有量低于世界平均水平,而且质量不高,破坏和浪费严重。随着我国经济的发展,人民消费水平的提高,资源的供需矛盾将进一步尖锐,资源不足和生态恶化已经成为制约中国经济持续发展的“硬约束”。因此,必须转变经济增长方式,提高经济增长的质量和效益,依靠科技进步和制度创新,由“高投入、高消耗、高污染、低效益”的粗放型增长方式向集约型转变,发展生态农业和走“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”的新型工业化道路,建立以产品清洁生产、资源循环利用和废弃物高效回收为主要特征的生态经济(循环经济)体系。(补充:循环经济是对物质闭环流动型经济的简称。从物质流动的方向看,传统工业社会的经济是一种单向流动的线性经济,即“资源→产品→废物”。线性经济的增长,依靠的是高强度地开采和消耗资源,同时高强度地破坏生态环境。循环经济的增长模式是“资源→产品→再生资源”。“减量、再用、循环”(即3R)是循环经济最重要的实际操作原则,其中减量原则属于输入端方法,旨在减少进入生产和消费过程的物质量;再用原则属于过程性方法,目的是提高产品和服务的利用效率;循环原则是输出端方法,通过把废物再次变成资源以减少末端处理负荷。)

4.资源的跨区域调配:资源的生产和消费在地区分布上的不平衡,不同区域资源的差异(结构、数量方面)和经济的差异是资源跨区域调配的原因,其实质是实现资源的区域优化配置。注意:我国资源跨区域调配的举措-南水北调、北煤南运、西气东输、西电东送等;重要物资如石油、煤炭、铁矿石、粮食、木材等在全球输运调配的情况。掌握输运线路,理解资源跨区域调配的意义及在此过程中对社会、生态方面的影响。

(一)自然资源概述

1.自然资源:人类直接从自然界获取的用于生产、生活的物质和能量(含一次能源)。根据地域分类,分为宇宙资源、气候资源、陆地资源和海洋资源四种,根据属性分类,分成可再生资源和非可再生资源(即矿产资源)两大类。自然资源是人类文明和社会进步的物质基础。

2.共同特点:

a数量的有限性(在一定时间空间范围内,数量是有限的,不可能无限供给)――生产规模要适度,资源开采量不应超过环境供给量或资源的再生量,要节约、适度利用自然资源,防止资源耗竭与生态破坏,实现资源的永续利用。

b潜力的无限性(科技的进步,可以不断提高资源利用的深度和广度)――改进生产、勘探、开采及资源回收技术,开发新材料和新能源,发展循环经济,降低消耗,挖掘潜力。

c分布的规律性(可再生资源受水热条件制约,一般有地带性分布规律;矿产资源受地质作用制约,也有规律可循)――地域分布的不平衡、利用资源要因地制宜、资源的跨区域调配。

d地域组合的整体性――对资源的利用,必须综合利用,统筹兼顾。

3.宇宙资源:主要有空间资源(轨道资源及高真空、强辐射和失重的环境)、太阳能资源、矿产资源(如月球上的氦3)。空间资源开发属于高技术产业,是高投入、高效益、高风险的事业。由于空间技术具有重要的军事、经济、科学和政治意义,许多国家都将发展空间技术列为本国发展战略的重点。(联系:我国的神舟5号飞船、嫦娥探月计划、三大卫星发射基地、3S技术的应用等)

4.气候资源:指太阳辐射(光照)、热量、降水和风等,是一种普遍存在、具有数值特征和较大变率的自然资源。开发利用内容见前几个专题(6-10)。气象经济:获得及时准确的气象信息,进而趋利避害,从而增加效益或减少和避免损失。德尔斐气象定律揭示,气象投入与产出之比高达1:98以上。

5.陆地资源:指陆地上的土地资源、水资源、生物资源和矿产资源。中国和世界的情况见中国、世界地理知识总结相关内容,水资源见水专题,生物资源见自然带专题。

6.海洋资源:①海洋生物资源:影响因素――阳光+营养盐类,分布――大陆架浅海、温带海区、寒暖流交汇或上升流处渔业资源丰富;世界和中国的大渔场的分布与成因。②海洋矿产资源:滨海――砂矿和金属矿产,大陆架――石油、天然气和煤硫磷等,深海盆――锰结核、可燃冰等。③海洋空间资源――用于交通运输、生产、通信、电力输送、储藏、文化娱乐,如港口建设,填海造陆等。

7.海洋权益:沿海国家拥有12海里(1分经线的长度,约为1.852km)领海主权和200海里(由海岸基线起算)专属经济区的资源管辖权。注意:中日钓鱼岛问题和东海大陆架划分问题、南海主权之争问题、台湾问题。要树立海洋意识,开发蓝色国土(我国管辖海域面积约300万平方千米),发展海洋经济,保护海洋权益,保障国家海洋战略利益和海上安全。

4.下图为我国山东某地生态农业示意图,读图回答问题:

(1)该生态系统中,消费者是______________。

(2)写出该生态系统中食物链的组成_____________________。

(3)简单叙述该生态农业的生产流程________________。

(4)当前,我国积极推广图示的生态农业,有哪些积极意义_____________。

3.下表为我国某地1970-1990年有关情况的统计资料,读表分析回答问题:

|

|

1970 |

1990 |

|

耕地面积(公顷) |

4.0万 |

4.6万 |

|

森林、草原面积(%) |

18 |

10 |

|

气温年较差(℃) |

33 |

36 |

|

年降水量(毫米) |

440 |

380 |

|

水土流失范围 |

小 |

大 |

|

粮食平均亩产(千克) |

160 |

150 |

|

粮食总产量(万吨) |

9.6 |

10.5 |

|

人口(万) |

32 |

40 |

(1)20年来耕地与森林、草原面积的变化为_________________________,其原因是_______________。

(2)20年来,自然条件发生的变化为__________________,这些变化对粮食亩产和人均占有量的影响为__________________________。

(3)今后我国合理发展农业生产,提高粮食人均占有量的有效措施是

a_________________,b_________________________。

2.读"世界三大粮食作物的主要产区图",回答:

(1)图例A、B、C中代表水稻的是_______。

(2)世界上分布最广、播种面积最大的是____,该粮食作物在我国的主要产地是__________________。

(3)世界水稻生产的绝大部分分布在_____州_____部和_______部的热带和亚热带______区。

(4)玉米产量最多的国家是______,小麦产量最多的国家是_______。

(5)世界上重要的小麦出口国有______________________(写出三个国家)。

1. 读"美国农业分布图",回答:

(1)乳畜带的分布主要受 _______________________的影响。

(2)棉花带的分布主要受 的影响。

(3)美国农业带的分布主要体现了农业专业化中的 专业化。

(4)农业生产实现专业化的好处是 ______________________。

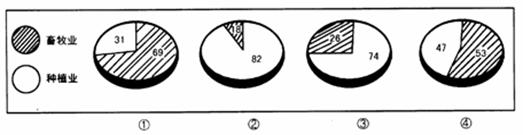

25.下图内显示的是巴西、印度、澳大利亚、英国四个国家的农业产值构成图,判断下列排序与图象次序相一致的是 ( )

A.①澳大利亚②巴西③印度④英国 B.①巴西②印度③英国④澳大利亚

C.①印度②英国③澳大利亚④巴西 D.①英国②澳大利亚③巴西④印度

24.下面四幅图分别表示我国南疆的棉花、松嫩平原的甜菜、我国山西五台山一带的垂直农业、美国的农业区域专业化生产形成的主导因素,判断下列排序正确的是 ( )

A.①棉花②甜菜③垂直农业④区域专业化

B.①甜菜②棉花③区域专业化④垂直农业

C.①棉花②甜菜③区域专业化④垂直农业

D.①甜菜②垂直农业③棉花④区域专业化

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com