题目列表(包括答案和解析)

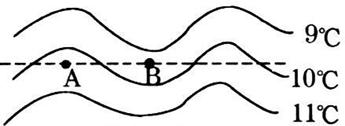

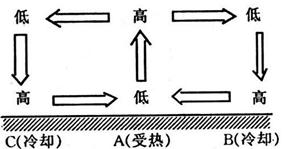

1.冷热不均引起的大气运动

如上图所示,A处受热,B、C两处冷却。

首先要理解地面为什么会有冷热不均的现象?这是由于太阳辐射对各纬度加热的不均匀或海陆热力差异等因素造成的。所以说,大气运动的能量来源于太阳辐射,或者说,太阳辐射造成热量分配不均是引起大气运动的根本原因。

其次分析地区间冷热不均引起的空气垂直运动。假设A、B、C三地气温相等,那么,三地大气柱内气体的质量、密度相等,就不会产生大气的运动了。 而实际情况是A处受热,气温升高,空气膨胀上升,即形成上升气流;B、C处冷却,空气收缩下沉,即形成下沉气流。这就形成了空气的垂直运动,也就是对流运动。

第三,分析空气垂直运动引起的同一水平面上的气压差异。联系物理学上空气质量、密度和气压之间的关系,归纳出:A处气柱内空气质量随上升运动而上移;B、C处气柱内空气质量随下沉运动而下移。于是在同一水平面的近地面,B、C两地形成高气压,A处形成低气压。同样道理,在同一水平面的上空,情况则相反。

第四,分析在同一水平面上存在的气压差异所形成的空气水平运动。联系初中地理已学过的“风总是由高压区流向低压区”的知识,判断空气水平运动的方向:在近地面,从B、C处流向A处;在上空,则从A处流向B、C处,如图10-1所示。这就是热力环流。

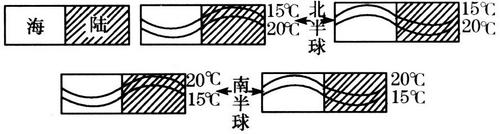

6.全球气温的一般分布规律

(1)气温从低纬向高纬递减。太阳辐射是地面热量的根本来源,并由低纬向高纬递减。受太阳辐射、大气运动、地面状况等因素影响,等温线并不完全与纬线平行。

(2)南半球的等温线比北半球平直。南半球物理性质比较均一的海洋比北半球广阔,于是气温变化和缓。

(3)北半球一月份大陆等温线向南(低纬)凸出,海洋上则向北(高纬)凸出;7月份正好相反。在同一纬度上,冬季大陆比海洋冷,夏季大陆比海洋热。

(4)7月份,世界最热的地方是北纬20º-30º大陆上的沙漠地区,撒哈拉沙漠是全球炎热中心;1月份,西伯利亚是全球的寒冷中心,世界极端最低气温出现在南极洲大陆上。

气温的水平分布规律通过等温线分布图反映,如果地球是一个均一的表面,则等温线与纬线大致平行,气温从低纬向高纬递减。但由于气温除受纬度、太阳辐射的影响之外,还受到大气运动、地面状况等因素的制约,所以等温线要发生弯曲而不与纬线完全平行。只要等温线发生了弯曲,就说明该地气温受到了大气环流、海陆分布、洋流、地形起伏等因素的一个或几个的影响,就要从这几个因素入手进行分析,以便找出原因。

等温线模式图的解题思路

(1)据等温线分布情况判断南、北半球

(因为温度由低纬向高纬递减,故从南向北温度下降的为北半球,反之为南半球。)

(2)据等温线分布情况判断时间或海陆位置

由于海陆热力性质差异,相同纬度的海陆上,冬季,大陆比海洋冷;夏季,大陆比海洋热。 因此北半球,1月份大陆上等温线向南(低纬)凸出,海洋上向北(高纬)凸出,7月份正相反。 南半球与北半球相反。

(相同月份时间,南北半球海洋或陆地上等温线的弯曲方向是一致的)

(3)据等温线分布情况,可确定洋流性质

海洋中等温线凸或凹的方向,即为洋流的流向。

(4)等温线分布情况,可确定地势起伏。

(5)等温线弯曲分布规律:“高高低低”规律

[例3]下列关于大气对太阳辐射削弱作用的叙述,不正确的是 ( )

A.日出前的黎明和日落后的黄昏,天空仍然明亮是由于大气的散射作用

B.大气对太阳辐射的吸收、反射、散射作用都有选择性

C.夏季天空多云时,白天不会太热是由于大气的反射作用

D.赤道地区太阳辐射强的主要原因之一是太阳高度角大

[解析]黎明、黄昏时,太阳虽然在地平线以下,但太阳辐射在大气中遇到空气分子或微小尘埃时,发生散射作用,因而,虽见不到太阳直接照射的光,但能见到散射光,所以天空仍然明亮;太阳辐射经过大气时,大气中的水汽、臭氧、二氧化碳和固体杂质对太阳辐射有明显吸收作用,不同成分吸收的波长范围也不同,所以通常称为选择性吸收;反射则没有选择性,所以反射光为白色;当散射作用的质点是空气分子或微小尘埃时,散射是有选择性的,波长越短,散射能力越强;多云的白天气温低,主要是由于水汽多,反射作用强,大气对太阳辐射的削弱作用强,到达地面的太阳辐射少;太阳高度角越大,太阳辐射经过大气的路程越短,被大气削弱得越少,到达地面的越多。

[答案]B

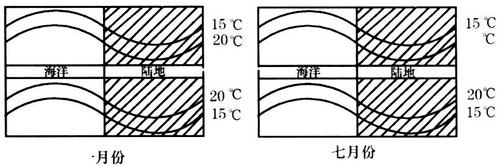

[例4]读某地等温线分布图,回答下列问题:

(1)这是北半球图还是南半球图?为什么?

(2)在同一纬度的A、B两地,出现气温高低不同,如果同在海洋上,A、B两地受什么因素影响?

(3)若A、B均在大陆上,二者在地形上有何不同?假使A地海拔为200米,气温比B地高0.6℃,B地海拔应为多少?

[解析]本题是一道综合能力考查题,重点考查学生对等温线的分析判读能力和计算能力。

根据等温线数值的递变,可判读出此图为北半球图;造成等温线弯曲的因素有海陆热力性质差异及洋流等,由于A、B位于海洋上,因而造成同纬度的A、B两地温度差异的原因只能是洋流,据等温线的弯曲状况可见A地温度高于B地,因而A地应有暖流经过,而B地则有寒流经过;位于陆地上的A、B两地,由于A地温度高,说明地势低;了解了气温随高度的变化规律,余下的问题就不难解决了。

[答案] (1)北半球 由北向南,气温逐渐升高 (2)A处受暖流影响 B处受寒流影响 (3)A地势低,B地势高 B地为300米

[例5]青藏高原比长江中下游平原气温日较差大的原因是 ( )

①离太阳近 ②青藏高原比长江中下游平原太阳高度角小

③云层厚而且夜晚长 ④地势高,空气稀薄

⑤白天太阳辐射强 ⑥夜间大气逆辐射弱

A.①②③ B.④⑤⑥ C.②⑤⑥ D.①⑤⑥

[解析]长江中下游平原:地势低平,水域面积大,大气质量、水汽、杂质集中在对流层底部。白天,大气对太阳辐射的削弱作用强,晚上大气逆辐射强,所以气温日较差小。青藏高原:海拔高,空气稀薄,大气质量、水汽、杂质相对较少,白天大气对太阳辐射的削弱作用弱,到达地面的太阳辐射量大,晚上大气逆辐射弱,所以气温日较差大。

[答案]B

[点评]本题通过考查大气对太阳辐射的削弱作用和大气的保温作用,分析青藏高原比长江中下游平原气温日较差大的形成原因,藉以培养学生的地理综合分析思维能力。通过此题分析可以延伸到地球上降水量丰富的地区,昼夜温差小,如热带雨林地区、温带海洋气候区;降水量稀少的地区,昼夜温差大,如塔里木盆地,撒哈拉沙漠。

知识点4:简单的大气运动--热力环流

5.气温日变化和年变化

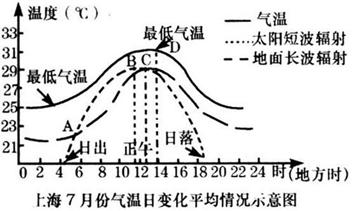

日出以后,随着太阳高度角的逐渐增大,太阳辐射不断增强,地面获得的热量不断升高,地面辐射不断加强。大气吸收地面辐射,气温也跟着不断上升。一天中的最高气温并不出现在正午12时,而出现在午后2时左右。这是因为正午过后,太阳辐射虽已开始减弱,但地面获得太阳辐射的热量继续增多,地面温度继续升高,随着太阳辐射的进一步减弱,地面获得太阳辐射的热量仍比地面辐射失去的热量多,地面储存的热量继续增多,地面温度继续升高,地面辐射继续增强,气温也继续升高。随着太阳辐射的进一步减弱,地面获得的太阳辐射的热量开始少于地面辐射失去的热量时,也就是当地面热量由盈余转为亏损的时刻,地面温度达到最高值。地面再通过辐射、对流、湍流等方式将热量传给大气,还需要一个过程,因此午后2时左右,气温才达到最高值。随后,太阳辐射继续减弱,地面热量继续亏损,地面温度不断降低,辐射不断减弱,气温随之不断下降,至日出前后,气温达最低值。

同样的道理,由于地面吸收、储存、传递热量的原因,气温在一年中的最高、最低值,也并不出现在辐射最强、最弱的月份,而是有所滞后,具体如下表。

半球 半球比项 |

北半球 |

南半球 |

||

|

最低 |

最高 |

最低 |

最高 |

|

|

太阳辐射 |

12月 |

6月 |

6月 |

12月 |

|

陆地气温 |

1月 |

7月 |

7月 |

1月 |

|

海洋气温 |

2月 |

8月 |

8月 |

2月 |

4.太阳辐射、地面辐射、大气辐射的波长:①物体的温度越高,它的辐射中最强部分的波长越短,物体的温度越低,辐射中最强部分的波长越长。②太阳辐射的主要波长范围是0.15微米-4微米,其中人眼能看见的光线波长在0.4微米-0.76微米,波长小于0.4微米的称为紫外线,大于0.76微米的称为红外线,紫外线和红外线人眼均无法看到。太阳表面温度高达6000K,它的辐射能主要集中在波长较短的可见光部分,可见光差不多占太阳辐射总能量的一半,因此,人们把太阳辐射称为短波辐射。地面辐射的能量主要集中在红外线部分。相对于太阳辐射来说,地面辐射是长波辐射。大气的温度比地面还低,所以大气辐射也是红外线长波辐射。

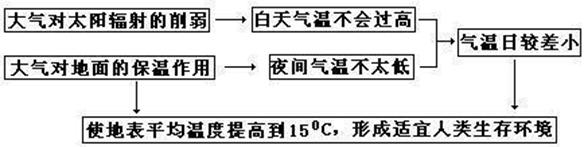

3.大气对地面的保温效应:①大气吸收地面辐射增温并保存热量。对流层大气中的水汽和二氧化碳,对太阳短波辐射的吸收能力很差,但对地面长波辐射的吸收能力很强。据观测,地面辐射的75%-95%都被近地面40米-50米厚的大气所吸收,使近地面大气增温。被大气吸收的地面辐射,除一小部分被大气辐射到宇宙空间外,大部分保存到大气中,使大气温度升高。②大气逆辐射对地面热量进行补偿。大气在增温的同时,也在向外辐射热量,称为大气辐射。大气辐射中投向地面的部分,因其方向与地面辐射相反,称为大气逆辐射。它补偿了地面辐射损失的一部分热量,使地面实际损失热量减少,起到保温作用。

大气热力作用对地表温度的影响如下图所示

2.大气对太阳辐射的削弱作用

|

形式 |

表现 |

特点 |

对人类活动的影响 |

|

吸收作用 |

电离层的氧原子吸收波长小于0.175微米的紫外线 平流层的臭氧吸收波长长于0.175微米的紫外线 对流层中的CO2、水汽吸收波长较长的红外线 |

有选择性,吸收的能量很少 |

地面生物体免遭紫外线侵害 |

|

反射作用 |

云层和尘埃能将投射到其上的太阳辐射的一部分,反射到宇宙空间去 |

无选择性 |

夏季多云的白天气温不会太高 |

|

散射作用 |

遇到空气分子或微小尘埃的太阳辐射,以其质点为中心向四面八方散射开来,从而使一部分太阳辐射不能到达地面 |

有选择性 |

蓝光容易被散射,晴朗的天空呈蔚蓝色,十字路口的指示灯不用蓝色 |

1.大气热力作用过程 太阳辐射透过地球大气到达地球表面,在地面和大气之间进行一系列能量转换。

其过程包括:①到达地球的太阳辐射,一部分能量被大气吸收、反射和散射而削弱,只有一半左右的

太阳辐射能量到达地面。②地面吸收太阳辐射而增温,同时向外放出地面辐射。③大气吸收了地面辐

射的绝大部分,同时向外放出大气辐射,大气辐射除极小部分射向宇宙空间,绝大部分又以大气逆辐射的形式射向地面,而对地面具有保温作用。

2.对流层中的逆温现象

对流层由于热量主要直接来自地面辐射,所以海拔越高,气温越低。一般情况下,海拔每上升100米,气温下降0.6℃。有时候出现下列情况:①海拔上升,气温升高;②海拔上升100米,气温下降幅度小于0.6℃。这就是逆温现象。逆温现象往往出现在近地面气温较低的时候,如冬季的早晨。出现逆温的大气有一定的厚度,这层大气称为逆温层。出现逆温现象时,不能产生垂直对流,大气处于稳定状态,低层空气中的污染物难以扩散,污染物浓度显著升高,形成环境污染,危害人体健康。

较为常见有辐射逆温、锋面逆温、下沉逆温等。

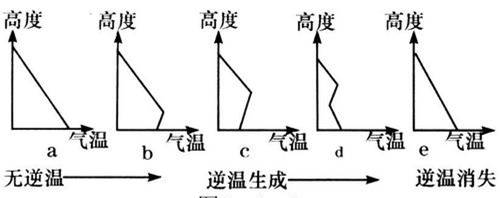

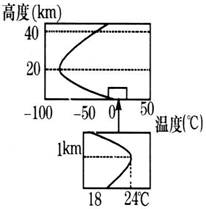

由于地面强烈辐射冷却而形成的逆温,称为辐射逆温。上图表明辐射逆温的生消过程。图a为正常的气温垂直分布情形:在晴朗无云或少云的夜间,地面辐射冷却很快,贴近地面的气层也随之降温。离地面愈近,降温愈快,离地面愈远,降温愈少,因而形成了自地面开始的逆温(图b);随地面辐射冷却的加剧,逆温层逐渐向上扩展,黎明时达最强(图c);日出后,太阳辐射逐渐增强,逆温便逐渐自下而上地消失(图d、e)。辐射逆温厚度从数十米到数百米,在大陆上常年都可以出现,以冬季最强。冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢。在山谷与盆地区域,由于冷却的空气还会沿斜坡流入低谷和盆地,因而常使山谷和盆地的辐射逆温得到加强,往往持续数天而不会消失。

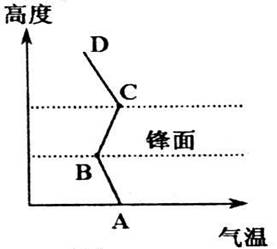

锋面逆温是由暖气团位于冷气团之上而形成的,这种逆温层是随锋面的倾斜而成倾斜状态。由下面的冷气团到上面的暖气团等温线通过锋面的区域时必有曲折,曲折的程度视两种气团间的温度对比来决定。如图,层结曲线ABCD在通过锋面的区域内出现BC一段逆温层。

[例2]读某地某时气温垂直分布图,回答下列问题:

(1)此地终年干燥,其气候类型可能是 气候。

(2)以上气类候型在南美洲分布的特点是 。

(3)近地面逆温层常出现在晴朗的夜晚,至日出前后最厚,试简要说明原因: 。

(4)此地附近有座高山,山顶有皑皑白雪。这座高山的海拔高度估计至少在 米以上。

(5)在图上适当位置用斜线绘出臭氧层。如何避免两极地区臭氧层遭受进一步破坏 。

(6)南极地区无太阳紫外线辐射的范围达最大面积时,下列同期图示正确的是 。

[解析](1)解答本题的关键在于根据对流层的厚度得出该地位于低纬度,因而该纬度范围里的终年干燥的气候为热带沙漠气候。 (2)该气候类型在南美受地形和洋流影响,呈南北狭长分布。安第斯山的阻挡使之不能向东扩展,秘鲁寒流使之南北延伸。 (3)逆温是指在对流层大气中温度随高度的增加而升高或不发生变化的现象。形成逆温的原因有多种,本题主要是考查学生利用已有的地理知识解释辐射逆温的形成机理。晴朗的夜晚,地面因大气逆辐射弱而散热快,至日出前后,地面温度降至最低,受其影响近地面气温也降低而成。(4)附近山顶有积雪,说明温度在0℃以下,又因逆温层顶为24℃,据气温的垂直递减规律,得出逆温层顶至山顶的高度至少为24/6×1000=4000(米),然后加上逆温层的厚度1000米,是整个山的海拔高度。 (5)本题考查臭氧层出现的高度范围和绘图技能,培养学生的环境保护意识。 臭氧在22-27km处达最大值,形成臭氧层。减少氟氯烃的使用,积极推广使用无公害制冷剂是防止臭氧层破坏的重要措施。

[答案] (1)热带沙漠 (2)南北狭长分布 (3)晴朗的夜晚,地面辐射散热快,至日出前后地温降至最低,近地面气温亦降低而成 (4)5000 (5)图略 减少氟氯烃的使用,积极推广使用无公害制冷剂是防止臭氧层破坏的重要措施(6)①②

[点评]此题考查对流层中的逆温现象,此知识点是一个难点,要求理解逆温现象形成的原因,并且会分析现实生活中的一些实际现象。

知识点3 大气的热力性质

1.依据温度、密度和大气运动状况,将大气自下而上依次划分为对流层、平流层和高层大气

|

|

对流层 |

平流层 |

高层大气 |

|

厚度 |

因纬度而异:低纬达17-18km,高纬仅8-9km。因季节而异:夏>冬 |

自对流层顶至50-55km高度 |

平流层顶至2000-3000km |

|

特点 |

1.气温随高度的增加而递减(地面是其主要的直接热源) 2.对流运动显著 3.天气现象复杂多变 |

1.气温随高度增加而增高(臭氧吸收紫外线增温,臭氧层以上,太阳紫外线辐射强烈) 2.气流以水平运动为主 |

1.气压很低,密度小。 2.在80-500km的高空有若干电离层 |

|

与人类关系 |

1.与人类关系最密切,人类生活在对流层底部。 2.各种天气现象发生在对流层 |

1.臭氧大量吸收太阳紫外线(“地球上生命的保护伞”) 2.有利于高空飞行 |

电离层能反射无线电短波,对无线电短波通信有重要作用 |

3.人类活动对大气成分的影响

①二氧化碳含量增加 人类活动中燃烧煤、石油等矿物燃料,不断向大气中排放大量的二氧化碳;大量森林被砍伐,二氧化碳吸收量减少,使大气中的二氧化碳含量不断增加。

②氟氯烃含量增加 在制冷工业发展前,大气中并不存在氟氯烃化合物。随着冰箱、冰柜、空调等的广泛使用,释放出大量的氟氯烃化合物,使大气中的氟氯烃化合物含量增加。

③大气中的臭氧总量减少 大气中的氟氯烃化合物增加,破坏大气中的臭氧,使大气中的臭氧总量减少。

说明:大气中气体含量的变化规律:①CO2:城区>农村;冬季>夏季;夜间>白天;阴天>晴天;与排放物和植物光合作用有关。②水汽:夏>冬;低纬度地区>高纬度地区;与蒸发量有关。③固体杂质:陆>海;城>乡;早晚>午;冬>夏;与排放物和空气稳定与否有关。

补充:«京都议定书»与温室气体的排放

«京都议定书»是1997年12月在日本京都召开的联合国大会上通过的。该议定书规定,在2008年至2012年期间,发达国家温室气体排放量要在1990年的基础上平均削减5.2%,其中美国削减7%,欧盟削减8%,日本削减6%。

[例1] 关于大气成分的叙述,正确的是 ( )

A.干洁空气由氮、氧两种气体混合组成

B.大气中的臭氧虽少,但能大量吸收太阳辐射中的紫外线

C.二氧化碳不能对地面起保温作用

D.水汽主要分布在平流层

[分析]本题主要通过考查大气的组成等知识来分析大气成分的作用。大气的主要成分为干洁空气、水汽和固体杂质三部分组成。干洁空气由氮、氧、二氧化碳及臭氧等气体构成。氧气是人类和一切生物体维持生命活动所必需的物质;氮是地球上的生物的基本成分;二氧化碳是绿色植物光合作用的基本原料,并对地面起保温作用;臭氧吸收太阳的紫外线。水汽和固体杂质主要分布在对流层,是成云致雨的必要条件。

[答案]B

[点评]本题容易出错的是大气组成与干洁空气的成分,往往把二者混为一团。因为大气是多种气体的机械混合物。而干洁空气的主要成分氮、氧、氩、二氧化碳、臭氧等。二氧化碳不仅对地面起保温作用,更主要是绿色植物进行光合作用的基本原料。水汽和固体杂质主要分布在对流层。

知识点2 大气的垂直分层

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com