3.各大洲地理特征

|

|

范围 |

主要地形 |

气候类型 |

河湖 |

居民 |

主要物产 |

重要国家 |

|

亚洲 |

介于北冰洋、太平洋、印度洋、欧洲和非洲之间 |

喜马拉雅山、昆仑山、天山;青藏高原、帕米尔高原、伊朗高原;西西伯利亚平原、中国三大平原、恒河平原、美索布达米亚平原等 |

有热带、亚热带、温带季风气候、温带大陆性气候、热带雨林气候、高山气候、极地气候、热带沙漠气候、地中海气候等 |

勒拿河、叶尼塞河、鄂毕河注入北冰洋,长江、黄河、珠江注入太平洋,恒河、印度河、西亚的两河注入印度洋。湖泊有里海、贝加尔湖等 |

亚洲以黄色人种为主,西亚分布着阿拉伯人,属白色人种。宗教有佛教、伊斯兰教和基督教 |

东亚、东南亚、南亚的水稻、小麦、茶叶,东南亚的热带经济作物(天然橡胶、油棕、椰子等)、锡矿、西亚的石油,中亚和中国的棉花等 |

中国、日本、印度等 |

|

非洲 |

介于大西洋、印度洋、南极洲和欧洲之间 |

高原大陆。主要地形区由东非高原、南非高原、撒哈拉沙漠、刚果盆地、东非大裂谷、阿特拉斯山、乞力马扎罗山、肯尼亚山等 |

以赤道为轴南北对称分布。主要有:热带雨林气候、热带草原气候、热带沙漠气候和地中海气候等 |

有世界最长的尼罗河、水能最丰富的扎伊尔河、还有赞比西河、尼日尔河等。湖泊有维多利亚湖、坦噶尼喀湖等 |

撒哈拉沙漠以南为黑色人种,以北为阿拉伯人 |

热带经济作物有可可、天然橡胶、油棕、丁香、剑麻等。矿产有北非和尼日利亚的石油、南非的黄金、刚果民主共和国的金刚石、赞比亚和刚果民主共和国的铜、摩洛哥的磷酸盐等 |

埃及、南非、尼日利亚等 |

|

欧洲 |

介于大西洋、北冰洋,亚洲和非洲之间 |

地形以平原为主,是海拔最低的一洲,平原有东欧平原、中欧平原和西欧平原。山地有阿尔卑斯山系和斯堪的纳维亚山脉 |

温带海洋性气候和地中海气候最典型,另外还有温带大陆性气候、极地气候等 |

河流有多瑙河、莱茵河、伏尔加河,湖泊有日内瓦湖等 |

白色人种,多信仰基督教。语言有英语、法语、拉丁语、斯拉夫语 |

俄罗斯的石油,德国的美,法国和俄罗斯的铁,法国的葡萄酒等 |

俄罗斯、德国、法国、英国、意大利 |

|

北美洲 |

介于太平洋、大西洋、北冰洋和巴拿马运河之间 |

南北纵列的三大地形区:西部是科迪勒拉山系,中部是中央大平原,东部是拉布拉多高原和阿巴拉契亚山 |

温带大陆性气候,亚热带季风性湿润性气候、热带草原气候、地中海气候、温带海洋性气候、极地气候、高山气候等 |

河流有密西西比河和圣劳伦斯河。湖泊有苏必利尔湖等北美五大湖 |

多白色人种,信奉基督教。美国东南部和西印度群岛有黑人分布,土著居民是印第安人和因纽特人 |

美国、加拿大的煤、铁、石油和有色金属矿及小麦;墨西哥的石油、白银和玉米;中美诸国的香蕉;古巴的甘蔗等 |

美国、加拿大、墨西哥、古巴 |

|

南美洲 |

介于太平洋、大西洋、南极洲和巴拿马运河之间 |

西部为安第斯山脉,东部高原与平原南北相间分布:亚马孙平原、潘帕斯草原等 |

热带雨林气候最典型,另外还有热带草原气候、温带大陆性气候、热带沙漠气候、地中海气候、温带海洋性气候、高山气候 |

有世界上流量最大、流域面积最广的亚马孙河 |

以混血人种为主,语言有西班牙语和葡萄牙语 |

巴西的铁矿、咖啡、甘蔗、大豆、阿根廷的小麦和牛肉,智利的铜和硝石,委内瑞拉的石油 |

巴西、阿根廷、智利等 |

|

大洋洲 |

包括澳大利亚大陆、塔斯马尼亚岛、新西兰南北二岛、新几内亚岛和太平洋三大群岛 |

澳大利亚地形南北纵列分布:东部山地为大分水岭,中部平原和大自流盆地,西部为低缓的高原 |

气候半环状分布,有热带沙漠气候、热带草原气候、地中海气候、温带海洋性气候、亚热带季风性湿润气候、热带雨林气候等 |

墨累河和艾尔湖 |

以白色人种为主,为欧洲移民,信奉基督教 |

澳大利亚煤、铁丰富,养羊业发达,盛产小麦,被誉为“坐在矿车里”和“骑在羊背上”的国家 |

澳大利亚、新西兰 |

|

南极洲 |

位置最南,介于太平洋、大西洋和印度洋之间 |

冰雪高原,平均海拔最高 |

极地气候,主要特征为酷寒、干燥、烈风 |

|

无人定居,多考察站,如中国的中山站和长城站 |

矿产有煤、铁、锰、镍、海洋生物有企鹅、鲸、磷虾、海狮、海豹、海豚等 |

|

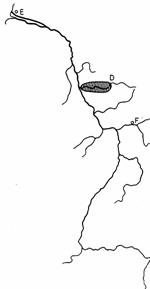

[例1]下图所示的平原地区在20世纪60年代频发沙尘暴。因沙尘中含有较多的盐尘,该地区的沙尘暴被称为“白风暴”。读下图,完成下列要求。

(1)Rl和R2两河的主要补给是 ,影响流量变化的主要自然因素是 。

(2)图示平原地区侵蚀作用的主要外力是 。

(3)20世纪50年代,在L湖沿岸地区大规模垦荒,这对土地产生哪些影响?

(4)在开垦的同时,大量引河水灌溉。不合理灌溉会导致地下水位上升。简要分析在该地区不合理灌溉对土壤的影响,并说明其发生过程。

(5)大量引Rl、R2河水灌溉会对L湖产生什么影响?

(6)分析“白风暴”中盐尘的主要来源。

解析:根据经纬度和地图轮廓(湖泊)可以判断图示地区为中亚,湖泊为内陆湖咸海,河流为阿姆河和锡尔河,因深居内陆,根据地形特点可以判断,河流的主要补给类型为高山冰雪融水和少量降水,影响冰雪融水的主要自然因素是温度,该平原地区的主要外力作用是风力侵蚀作用。因该地区气候干旱,,垦荒会导致土地沙漠化。不合理灌溉会导致地下水位上升,因蒸发旺盛,地下水中的矿物质(盐分)不断积累,导致土壤盐碱化。大量引水灌溉,导致进入湖泊的来水减少,湖水水位下降,湖泊面积不断缩小,含盐量不断增加等一系列现象发生。

答案:(1) 高山冰雪融水和降水 气温(温度) (2) 风(风力)

(3) 该地区气候干旱,垦荒会使地表疏松,导致土地沙漠化(荒漠化、土地退化)。

(4) 导致土壤盐碱化(次生盐碱化、盐渍化),当地下水位上升至土壤层,因蒸发旺盛,水中的矿物质(或盐分)(在土壤或地表)不断积累。

(5) 入湖水量减少,湖水水位下降,湖岸线后退,湖的面积缩小,含盐量增加。

(6) “白风暴”中的盐尘主要有两个来源:一是开垦的耕地及其周围地区因次生盐碱化而在地表和土壤中积累的盐分;二是期面缩减露出的湖底部分所含的盐分(L湖是咸水湖)。

[例2]读图,完成下列要求。

⑴判断G河自N点至M点流经地区的地形类型,并说明判断的理由。(9分)

⑵说明G 河水量丰富的原因。(11分)

⑶指出G河没有形成明显三角洲的原因,并加以分析。(16分)

解析:本组题通过局部区域图创设试题情景,要求考生能准确提取经纬度、等高线、河流形态等信息进行空间定位,调动和运用相关知识精准描述和阐释事物的能力。本题考察的知识点:刚果河流域的地貌、气候、水文。第(1)问,河流流向有地形决定,水都是由高处向低处流,在图中直接看不出流向,但可根据干支流关系(支流要汇入干流)可推断出流向,然后反推地形,另外图中给的500m等高线也可作为判断依据。所以答案可以是:盆地,从水系关系呈现众多支流向中心干流汇入,可以判断四周高,中间低;且图中500m等高线相对较闭合,内部登高线稀疏,地势较平坦,而四周较密集,坡度大,符合盆地地形特点。特别注意“地形类型”和“地形区”不同,千万不能说成是刚果盆地。第(2)问,本题较简单,河流径流量水文特征由气候、地貌、水系特点等地理要素决定.只要稍微熟悉当地气候地形就可以做出。答案是:河流流域主要分布于赤道地区,常年受赤道低气压上升气流控制,全年多雨,降水丰富;位于盆地,形成众多支流汇入干流,汇水面积大,汇水量大。第(3)问,要熟悉河口三角洲的形成原理:河流水文特征(流速、含沙量)、海岸侵蚀程度→泥沙沉积程度→河口三角洲的大小。刚果河是内陆湖上升,湖水外泄而形成,盆地西缘即河流下游地段多峡谷(也可从等高线分布特征判断),高差大,流速快,入海口且在低纬大陆的西岸,因洋流影响,海岸侵蚀程度强,泥沙不易沉积;从含沙量看,热带雨林分布广,植被覆盖率高,水土流失轻,同时该河M点上游地段为盆地地形,地势较低,泥沙已先于下游段沉积,故M点下游河段含沙量小,不能形成明显的河口三角洲。

答案:(1)盆地 从(向心状)水系或河流分布状况判断,该地形区北、东、南三面高;再从(500米)等高线判断,该地形区为盆地。

(2)流域位于赤道地区,终年(受赤道低气压控制,盛行上升气流 ,)降水丰富;流域大部分为盆地,支流多,集(汇)水区面积广。

(3)①入海口附近,泥沙不易沉积,因为地形高差大,河流落差大,流速大。

②入海泥沙量较少,因为G河在M点以上多流于盆地中,流速较小,易于泥沙沉积;且从纬度位置和地形看,流域内热带雨林广布(植被覆盖率高),水土流失较轻。

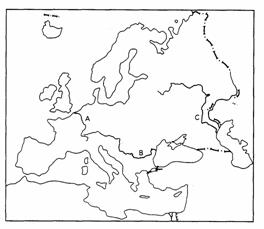

[例3]读“欧洲部分河流分布示意图”,回答下列问题:

2.世界重要地区的地理分析方法。

(1)用综合思维去分析

每一个区域都有其地理环境要素,包括自然环境要素和人文环境要素,处理这些要素要运用综合思维的方法去分析归纳:第一,明确其地理位置和范围,包括其图形轮廓,范围界限、经纬位置(经纬度间隔、经纬度大小变化的方向和规律)、海陆位置。第二,自然地理环境要素包括气候类型(分布范围、特点和成因),地形地貌(主要的地形单元,山脉走向、名称,地貌类型和名称),水文要素(河流名称、流向、水系、水文特征,湖泊的名称、轮廓等)土壤,生物与自然带(主要自然带的类型、分布和成因),主要的自然灾害及其成因、分布;人文地理要素主要包括工业和农业(类型、区位特点),交通状况,主要的城市,人口,旅游,环境问题。在处理两大要素时不要孤立地看问题,要认真弄清个自然环境要素之间、人文环境要素之间、自然和人文环境要素之间存在哪些相互影响、相互制约的关系。同时在处理世界地理得分趋势,要做到把研究的区域始终放在它所处的大的地理环境之下,才能在总体上把握它的地理特征,并做出正确的评价。在综合分析的基础上找出形成区域特征差异的客观因素和微观因素。

(2)区域地理环境要素的图像化

对每一个区域地理环境要素的处理要尽可能落实到地图上去,要在地图上找到范围和位置、轮廓形状、分界线、经线度数及沿纬线变化的规律等等。在所在环境要素中又可以分为点、线、面状地理事物,要注意归纳总结。如河流、山脉为线状,气候、自然带大多为面状,资源、能源、矿产、城市则多为点状。在地图上落实环境要素时,一方面要注意有意识地分析各要素之间的内在联系;另一方面要注意对照地图临摹这些地理环境要素,加深印象,提高自己的动手能力。

(3)区域地理特征原理化

复习世界区域地理的目的并不是简单的重复和回顾这些区域地理特征,而是为了更好地掌握知识,提高运用知识和思维方法分析问题的能力,特别注意有意识地运用高中地理知识和思维方法去分析和研究形成区域地理特征的原因。表面上看是增加了复习的难度,实际上是找到了高考试题的切入点,领悟了所谓“能力立意”的含义,这对极短时间内提高学科能力有极大的帮助。

(4)世界重要地区“线型”处理

针对世界重要区域要刻意找出一些特殊的经纬线,沿经纬线描述它所穿过的地理事物,如主要的气候区、地形、地貌单元、地势高低的起伏,主要的河流、湖泊、自然带、农业区、工业区、城市、人口分布区、交通线、环境问题分布区,并尽可能将其细化。

1.知识概述

2.知识要求:

(1)在世界政区图上熟悉16条重要的经纬线:Oº、30ºE、60ºE、90ºE、120ºE、180ºE、120ºW、60ºW以及赤道、南、北回归线、30ºN、40ºN、南北极圈,掌握他们之间的位置关系,并形成经纬网。

(2)熟悉大洲、大洋、各大洲主要分区、主要气候区、大的地形区、世界主要海区、工业区、农业区、重要国家、城市、港口、交通线、矿业基地、旅游点与这“16条线”的关系。如喜玛拉雅山在30ºN附近,北回归线穿过撒哈拉沙漠,阿拉伯半岛、印度半岛、东南亚北部地区等。

(3)关注热点地区的经纬度范围:如西亚、里海(大高加索山、乌拉尔山、伏尔加河)、地中海周围地区、东南亚、朝鲜半岛等。

(4)以某一地理事物为参照物,熟悉它与周围地理事物的关系:方位、距离等。

(5)将同类的地理事物从大小、长度、形状上进行比较:如岛屿、水系、国家等。

1.知识概述:区域性是地理学科的重要特征,任何地理事物都有具体的空间位置。地理事物所在的经纬度位置、海陆位置往往决定了其地理环境的特征,因而对地理事物的认识和分析,应首先确立其所在的区域位置,只有首先掌握区域空间定位的基本方法,建立牢固的空间概念,才能在高考中做到得心应手。

31.胡锦涛同志在中共十七大报告中指出:“我们党自涎生之日起就勇敢担当起带领中国人民创造幸福、实现中华民族伟大复兴的历史使命。”中共十七大召开前,中央电视台播出的电视政论片《复兴之路》,追溯了中华民族的强国之梦和不懈探索的伟大历程。

为了纪念改革开放30周年.同学们回顾历史,总结成就,展望未来,对“改革开放与中华民族伟大复兴之路”进行探究。

(1)回顾历史

同学们认为:中华民族一百多年艰苦卓绝的伟大复兴的历史,关键是1949年的“中国新生”和1978年的“伟大转折”,实现国家的独立和富强。请你说出开启这两个阶段的历史事件。(2分)

(2)总结成就

“20世纪的最后20年,在世界的东方,中国进行了一场卓有成效的社会变革.解放了思想的中国人焕发出莲勃的创造力,书写了一个时代最为传奇的一页。”(引自《复兴之路》解说词)。你知道书写“一个时代最为传奇的一页”的总没计师是谁吗?(1分)20世纪的最后20年,他领导中国人民对民族复兴之路进行过哪些探索?(至少回答两点)(2分)

(3)展望来来

今天,中国的发展已经站在一个新的历史起点。请结合自身实际,谈一谈在新的历史时期,你肩负着怎样的历史使命?(1分)

29.第一次世界大战的转折点是 ▲ 战役。苏德战场的 ▲ 战役是第二次世界大战中的一次战略转折。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com