题目列表(包括答案和解析)

2、若c点为69。N,则下列说法正确的是:

A、天山牧民利用云杉林以下的牧场放牧 B、北半球各地昼短夜长

C、南极大陆终日斜阳 D、黄淮海平原地区土壤盐分全年最低

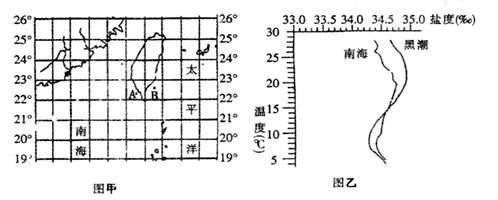

图乙是1930年8月研究船在台湾南方A、B两定点海域(见图甲)测得的温度和盐度,读图回答3----4题

1、此时北京时间为:

A、14:40 B、9:20 C、21:20 D、15:20

26.答案:(1)产业革命前慢,产业革命后快,第二次世界大战后迅猛增长 社会政治经济

(2)慢 甚至出现零增长或负增长 劳动力短缺,国防兵源不足,社会用于退休养老等费用增加,老年人生活困难、生活孤单等 快 滥伐森林、滥垦草原,造成水土流失,土地沙化等,生态环境恶化。另外粮食及其他生活用品的增长很大一部分被人口增长所消耗,而且医疗卫生、教育、交通、住房、就业等方方面面的改善,困难也较多。(3)现代型 过渡型 (4)控制人口数量、提高人口素质

解析:世界人口的增长在时间和空间有很大的差别。从时间上看工业革命以前慢长的历史时期,人口增长缓慢;工业革命以后,特别第二次世界大战以后人口迅猛增长,20世纪70年代以后人口增长速度下降。从空间上看,发展中国家增长快,而发达国家人口增长从20世纪60年代以后开始逐步下降;人口的过快或过慢增长都不利于经济的发展和环境的保护,并能给社会和生态带很多问题。

25.答案:(1)流动人口的大量增加

(2)从农村到城市 从内地省、自治区到沿海城市和工矿区

(3)自发 务工和经商

(4)上海

(5)四川 广东 沪宁杭 珠江三角洲

(6)农村大量剩余劳动力迫切要求寻找就业机会;政策允许农村人口进入城市,城市经济体制改革部分地消除了人口流动的障碍;城乡之间、地区之间巨大的收差距

解析:改革开放前后人口流动的数量有着巨的差别,这一点从图中即可以看出来,人口的地区流动与流动的数量大小可以从图中直接读出。改革开放后人口流动的原因主要是社会经济的原因,其中大量的农民进城及到沿海发达地区寻找工作就业是最主要的原因。

23. 答案(1)C(2)主要原因:人口流入地区的经济收入要高于人口流出地区;人口流入地区的就业机会要多于人口流出地区;人口流入地区的生活环境要优于人口流出地区。

直接结果:弥补了人口流入地区劳动力的不足;提高了人口流入地区的城市化水平;缓解了人口流出地区的就业压力;促进了人口流入地区与人口流出地区的经济社会交流。

解析:本题要求学生通过对人口流入、和人口流出地区结构图的分析,总结归纳出我国人口的流向。通过对“2001年我国跨省流动人口地区构成”可得出我国人口流出的省区多为我国中部或西部经济欠发达、人口密度较大的省,而人口流入多为沿海经济发达的省区;从城乡结构来看流入地区城市占74.4%,人口流出的乡村占73%,由此不难发现C答案正确。人口流动的原因主要是地区间经济发展的不平衡,地区经济发展的差异,直接影响了普通百姓的工资待遇、就业机会、生活环境等方方面面。

22.答案要点:

(1)西北高东南低,起伏大。

(2)云贵高原。冬季温暖、夏季凉爽;年降水量较多,集中在夏季。

(3)地震、地热、有色金属矿、变质矿、地质构造等。

(4)东南部。地形(海拔高度)。

解析:解答本题的关键是由图示地区的经纬度首先该区域的地理位置,并结合图例观察地势高低的大概趋势,图中省会城市和地级市在PQ线两侧的分布密度。由图示地区的经纬度可确定该地区为我国云贵高原地区,该地可同时受到东南季风和西南季风的影响,夏季降水丰沛,同时因离冬季风源地远,地势也较高使这里的冬季较温暖,夏季亦较凉爽;因该地处亚欧板块和印度洋板块的交界地附近,地壳不稳定,地壳活动频繁,因内力作用而引发地震时有发生;受地质时期岩浆活动影响当地多有色金属矿;人类的生存与居住总是优先选择自然条件较优越的地区,PQ一线东南地区因地势较为低平,地级市较多,人口密度相应会比较大。

5.答案C

解析:本题结合现实生活--第五次人口普查,考查了学生应用课本知识和相关概念,解决实际问题的能力。第五次人口普查国家之所以加强对外资企业、三资企业和娱乐所场所的清查,主要的原因是现实中存在大量的流动人口决定的。

6-9答案6.C 7.C 8.D 9.D

解析:本题考查了学生的读图分析能力,由图可知,随着时间的推移,人口的出生率和死亡率都发生了相应变化,依据其变化特征,可以把人口的再生产类型分成四个阶段,依次是“原始型”、“传统型”“过渡型”和“现代型”。目前我国已进入“现代型”,发达国家和地区人口转变类型处于“现代型”,广大发展中国家处于“过渡型”。

10-13答案10.B 11.B 12.B 13.C

解析:参阅考点透视6.影响人口迁移的主要环境因素。人口迁移对环境的影响取决于人类社会对环境的影响和改造的程度,有正反两个方面的可能。

14-15 答案14.D 15.B

解析:我国历史上的人口迁移的原因多是由移民支边、战争和自然灾害引起,其总体方向是由北方向南方的迁移,由黄河流域向长江流域和珠江流域的迁移。新中国成立至20世纪80年代中期的人口迁移多受国家政策和户籍管理制度的控制,方向主要是由沿海向内地,80年代中期以后伴随我国的对外开放,户籍管理制度的放松,沿海地区的经济迅速发展,人口迁移走向了一个小频繁活跃的时期。

16-17 答案16.B 17.C

解析:本题组考查了学生的读图能力,要求学生通过读图,完成关于人口、城市化的定量分析,并进行相关计算。16小题中关于城市人口的统计,图中并未直接标出,须通过计算得出,即城市人口=总人口-乡村人口。17小题须搞清楚衡量城市化水平的重要指标,即城市化水平=城市人口/总人口。

18-21 答案:18 . C 19.C 20.B 21.A

解析:该题组引用人口算术密度和人口生理密度两个不同概念的统计资料,要求学生分析不同国家人口和资源之间的关系,考查了学生的分析和判断能力。18题,由“地广人稀”可排除印度,由“耕地资源缺乏”可排除美国和加拿大,耕地资源比重可由人口算术密度和人口生理密度的比值得出,通过计算可得出埃及耕地面积仅占国土面积的2%,19题的答案亦可由此得出。20题须正确理解“人口压力”的含义,这也是解答本题的关键,耕地是发展农业生产的基础,而农业是维持国民生存与社会稳定的最重要的部门,然后由题目提供的人口生理密度的资料,人口生理密度越大的人口压力也就越大。21题的解答也可用求解耕地比重方法得出结论。

4.答案B

解析:本题考查了学生对我国人口问题的分析理解能力。虽然与10年前相比,我国新生婴儿的比重下降,但由于我国人口基数大,目前的人口年龄构成中“0-14岁”人口所占比重亦较大,未来人口增长的趋势仍将较快,因此新世纪人口工作的主要任务仍是继续稳定低生育水平。

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com