7.(08·广东)“人间处处倡民主,天上谁人奉玉皇。一朵红云旗五色,惊传飞艇上天堂。”这一情景最早可能出现于 ( )

A.戊戌维新时期 B.辛亥革命时期

C.新文化运动时期 D.抗日战争时期

答案 B

解析 本题解题关键是“五色旗”。五色旗含五族共和之意,被定为中华民国国旗,国民党北伐成功后,被青天白日满地红旗取代。1935年后的各种政权不再采用五色旗(除了附日的傀儡政权外)。由此可见,最早应该是辛亥革命时期。

6.(08·四川)1904年爆发的日俄战争对当时中国国内的“立宪”“专制”之争产生了很大影响,立宪派和主张君主专制的人对战争结局抱有不同期望。立宪派普遍希望 ( )

A.日败俄胜 B.日俄俱败 C.日胜俄败 D.日俄休战

答案 C

解析 日本1889年颁布宪法,尽管天皇权力仍然较大,但毕竟在亚洲第一个确立了君主立宪制政体;而俄国仍然是沙皇专制政体。战争的结局,对当时在政体问题上是否改变正犹豫不决的清王朝有较大影响。

5.(08·广东)《民报》创刊号刊登黄帝象(见下图)的主要目的是 ( )

世界第一之民族主义大伟人黄帝

A.提倡民主自由 B.宣传排满革命 C.倡导个人崇拜 D.反对帝国主义

答案 B

4.(08·全国Ⅱ)列宁在评论近代中国的某一事件时指出,标榜“自由”、“民主”“共和”的欧洲资产阶级国家,并没有支持中国的革命运动;相反,这一运动激起了他们“掠夺中国”的欲望,为此还与中国的落后势力“实行联盟”。列宁所指的事件是 ( )

A.义和团运动 B.辛亥革命 C.五四运动 D.国民革命

答案 B

解析 解答本题的关键是获取有效信息,如“革命运动”、“掠夺中国”、“与中国的落后势力‘实行联盟’”等。

3.(08·海南)列宁在辛亥革命后指出,孙中山的思想首先是同“防止资本主义的愿望结合在一起的”。列宁具体指的是孙中山的 ( )

A.民族主义思想 B.民权主义思想

C.民生主义思想 D.国民革命思想

答案 C

解析 结合辛亥革命后的现实分析这句话,孙中山在辛亥革命后致力于实业救国,因此这句话体现了民生主义。

2.(08·全国Ⅱ)在清末,革命派与维新派的根本分歧在于 ( )

A.对西方列强的态度 B.是否实行“平均地权”

C.政体变革的方式和目标 D.应否推行议会制度

答案 C

解析 革命派的主张是采用暴力的革命方式建立资产阶级共和国;维新派的主张是通过改良的方式建立君主立宪制国家。

1.(08·广东)“各班会党日昌明……男子共和争促进”。该情形出现于 ( )

A.辛亥革命时期 B.义和团运动时期

C.抗日战争时期 D.太平天国运动时期

答案 A

解析 从“会党”“共和”等信息可看出这是在辛亥革命时期。

13.(09•海南历史32)中外历史人物评说

我国地兼二带,民糅五族,泱泱大风,匪假外求,天然资格,举世莫吾媲也。而论者乃或欲效颦美国,剖之为若干独立小邦,使各自为政。彼美国沿历史上已成之局,不得已而以此为过渡,我何歆焉?人方务合群小以为一大,我乃思剖一大以为群小,梦想倒颠,宁复过此……若夫悲观者流……谓共和政体万不能行于我国,至并以咎革命之非计,此其暗于事理,抑更甚焉。夫共和是否决不能行于我国,此非可以空言折人口也,必有待于他日之试验,此勿深论。然问国家之敝,极于前清时代,不行政治革命,庸有幸乎?欲行政治革命,而不先之以种族革命,为道果可致乎?今虽新政治之建设,茫乎未有端倪也,而数千年来恶政治之巢穴,为国家进步之一大障碍物者既已拔去,此后改良政治之余地,较前位宽,其机会较前为多,其用力较前为易……若我国民而终不能行共和政治也,则亦终不能行君主立宪政治。

--梁启超《中国立国大方针商榷书》(1912年5月7日)

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出梁启超在辛亥革命前后政治态度的变化。

(2)结合所学知识,对梁启超政治态度的变化加以评价。

答案 (1)从反对以暴力推翻满清到承认以暴力推翻满清的必要性;从反对共和制而力主君主立宪制到赞同共和制而怀疑君主立宪制。

(2)民主共和逐渐成为时代潮流;梁启超顺应了时局和历史变化。

2005-2008年高考题

12.(09•四川文综37题第(2)小题)

材料三 清末“新政”较之洋务运动更能体现学习西方的决心与实效,更具有社会转型的色彩。其计划不可谓不庞大,改革的速度也不可谓不快,但练新军也好,办实业也好,兴学堂、派留学也好,还有各地办警政、地方自治、各类调查与选举,样样需费,而且非有巨额投入不可。对于连支付赔款与借款都不堪重负的清皇朝来说,经费问题就是一个无法逾越的障碍。

摘编自虞和平主编《中国现代化历程》

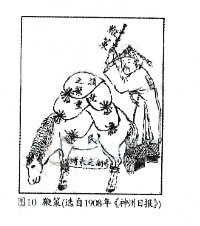

(2)根据材料三对新政的认识,指出清政府推行新政的目标及其面临的实际困难。结合图10分析,清政府为克服困难采取了什么措施,这种措施导致当时舆论对清政府产生了怎样的看法,这种舆论产生了何种影响?

答案 (1)目标:学习西方,实现社会转型。困难:经费不足。措施:增收捐税。 看法:清政府压榨人民。影响:加速清朝灭亡。

11.(09•江苏历史7)20世纪30年代蒋廷黻的《中国近代史大纲》称:近百年的中华民族根本只有一个问题,即追求近代化。如果这一观点成立,是基于它 ( )

A.全面揭示了近代中国历史的基本线索

B.根据人类文明发展的一般规律得出结论

C.考虑到近代中国特殊的社会性质

D.重视中国近代化建设的政治前提

答案 B

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com