2.了解探究功与物体速度变化关系的思路.

[实验目的]

1.通过实验,探究功与物体速度变化的关系.

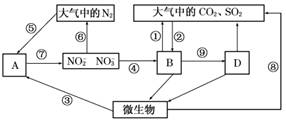

15.下图是生态系统中三种物质循环及其关系简图,请仔细分析后回答下列问题:

(1)图中 (填标号)过程增强能导致该生态系统的水华现象(即藻类大量增殖)。

(2)S在生物体内主要以 形式存在,人工培养进行⑦过程的微生物时,培养基中C源的特点是 。

(3)若图中D代表一个种群,用标志重捕法调查其数量,第一次捕获60个,做上标记放回一段时间后,第二次捕获20个,其中有标记的4个,如果该种群每个个体平均体重4kg,最少有B kg方能维持生态平衡。

(4)如果该生态系统的发展过程中能量输入长期大于输出,你认为⑨所示的内容将发生的变化是 。如果将图中D所代表的生物全部迁出,则B代表的生物种类数量将 。

(5)为了维持生物圈的稳态,在物质生产方面人类应当建立无废料体系,即建立 的生产模式。

解析:(1)水华现象是水体富营养化造成藻类大量繁殖引起的,水体富营养化的物质是N、P元素。(2)生物体的S主要存在于蛋白质中;进行⑦过程的微生物如硝化细菌,是自养生物,不需要有机碳源。(3)根据标志重捕法公式计算:N=60×=300,该种群数量是300个,则D种群的总质量为300×4=1 200(kg),需要B至少多少kg,按20%计算,即6 000 kg。(4)营养丰富,生物大量繁殖,生态系统越来越复杂。D所代表的生物是消费者,全部迁出,导致B(生产者)竞争加剧,数量减少。(5)根据可持续发展要求,物质生产无害化,是原料-产品-原料-产品的过程。

答案:(1)④(或④⑦)

(2)蛋白质(含S的有机物) 不含有机碳源

(3)6 000

(4)越来越复杂(或其他合理答案) 减少

(5)原料-产品-原料-产品

14.入侵物种会对当地群落结构和生物多样性产生灾难性影响。某课外探究小组的同学在一块荒地中,对某种入侵植物和几种本地植物的种群密度进行了连续五年的调查,调查的结果如下表所示:(单位:株/m2)

|

植物 年份 |

A植物 |

B植物 |

C植物 |

D植物 |

E植物 |

|

2005 |

10.0 |

3.0 |

0.3 |

3.0 |

3.2 |

|

2006 |

9.2 |

2.1 |

0.6 |

2.0 |

2.8 |

|

2007 |

8.0 |

1.1 |

1.1 |

0.4 |

1.7 |

|

2008 |

6.8 |

0.3 |

1.5 |

0 |

1.3 |

|

2009 |

5.5 |

0.1 |

2.

3 |

0 |

0.5 |

请分析回答下列问题:

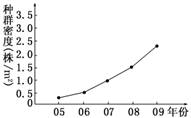

(1)在所调查的A-E五种植物中,你认为入侵物种是 ,请在给出的坐标中绘出该物种的种群密度变化曲线。

(2)通过调查分析知道,入侵种群在原产地时,AA个体为24%,aa个体为4%;侵入该地区后,Aa个体为48%,aa个体为16%。则与原产地相比,该物种在入侵后A基因的基因频率 (填增大、减小、不变)。

(3)该课外探究小组的同学在学校实验田中划出了5块面积和土壤肥力都相同的区域,分别种植了数量不等的大豆。每一区域内的植株分布是均匀的,待成熟后,统计数据如下表,请分析回答:

|

区域号 |

1号 |

2号 |

3号 |

4号 |

5号 |

|

区域植株数 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

|

荚果数/植株数 |

8.3 |

6.8 |

3.9 |

2.7 |

2.1 |

|

每个荚果中种子数 |

6.0 |

5.9 |

6.2 |

5.9 |

6.0 |

①请用生态学原理,简要解释各组大豆随植株数增多而荚果数减少的原因

。

②通过对表中数据分析,你还能得出的结论是

。

解析:外来物种因缺乏天敌而迅速繁殖,据此可知入侵物种是C。入侵种群在入侵前A基因频率为24%+1/2×72%=60%,入侵后A基因的频率是36%+1/2×48%=60%,即物种入侵后其基因频率没变。大豆随密度增大荚果数减少的原因是种内斗争加剧,株均资源占有量减少,因此荚果数减少,但从统计数据来看,对每个荚果中种子数目却没有明显影响。

答案:(1)C 如下图(要求体现描点连线)

(2)不变

(3)①种植密度大,种内斗争激烈,平均每株大豆占有的资源(如水分、光、矿质养料等)少,所结荚果就少 ②大豆的种植密度对每个荚果中种子数目基本没有影响

13.(2010·太原质检)从不同角度看,生物具有多样性的原因不同。

(1)从分子水平看,性状具有多样性的直接原因是 ;根本原因是 。

(2)从变异的来源看,生物性状具有多样性主要是由于 造成的。

(3)从进化角度看,生物性状多样性是由于 。

(4)从整个生物圈来看,不同的生态环境中分布着不同类型的群落,这反映

了 。

(5)保护生物多样性就是在 、 、 三个层次上采取保护战略和保护措施。其中重要而有效的手段

是 。但对一些珍稀、濒危、繁殖能力很差的动物,如大熊猫,还需另外采用 等先进手段进行拯救。

(6)我国生物多样性的特点是:

① ;

② ;

③ ;

④ 。

解析:生物性状的具体体现者是蛋白质,所以性状表现多样性的直接原因就是蛋白质种类的多样性。而蛋白质的合成是由DNA上的基因控制的,所以生物多样性的根本原因就是DNA上基因的多样性。现存的每种生物都是长期自然选择的结果,因此,生物多样性产生的原因从进化角度看就是生物所生存的多种多样环境对生物进行不同方向的自然选择而形成的。

生物性状的多样性还与变异有关,自然界中可遗传的变异主要有三种:基因重组、基因突变和染色体变异。其中,基因突变是生物变异的主要来源。从生物圈来看,生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体是生态系统,不同的生态环境中分布着不同类型的群落,构成不同的生态系统,反映了生态系统的多样性。

遗传、物种、生态系统是生物多样性的三个层次,所以保护生物多样性就是从这三个层次上加以保护。无论哪个层次的保护,最有效的手段都是就地保护,即建立自然保护区。但对那些繁殖能力很差的动物,仅靠保护也很难使它们的数量增多,只能采取克隆、细胞培养等先进技术手段,使其数量逐渐增多。

我国生物多样性的特点是:①物种丰富;②特有及古老的物种多;③经济物种丰富;④生态系统多样。

答案:(1)蛋白质的多样性 DNA上基因的多样性

(2)基因突变 (3)生物生存的多种多样环境对生物进行不同方向的自然选择 (4)生态系统的多样性 (5)遗传 物种 生态系统 就地保护,即建立自然保护区 克隆、细胞培养 (6)①物种丰富 ②特有及古老的物种多 ③经济物种丰富 ④生态系统多样

12.下列措施及目的不符合生态学原理的是 ( )

|

|

措施 |

目的 |

|

A |

改变人类饮食结构(增加植食性食物的比例) |

减少能量损耗,养活更多的人 |

|

B |

大力植树造林,并减少化石燃料的利用 |

缓解温室效应 |

|

C |

大量引进外来物种 |

增强生态系统的稳定性 |

|

D |

禁止滥捕滥杀 |

防止破坏生态系统的营养结构 |

解析:引进外来物种时一定要慎重,否则会破坏原有生态系统的稳定性。

答案:C

11.(2010·临沂质检)下列关于生态系统稳态与保护的描述中,错误的是 ( )

A.生物多样性是保持生态系统稳态的重要条件

B.保护生物多样性,关键是协调好人与生态环境的关系

C.保护大熊猫的最有效措施是建立自然保护区,提高环境容纳量

D.在草原生态系统中不存在负反馈调节

解析:负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础,在生态系统中普遍存在。

答案:D

10.生物多样性是人类赖以生存和发展的基础,是人类及其子孙后代共有的宝贵财富,下列说法错误的是 ( )(

A.外来物种的入侵是我国生物多样性减少的主要原因

B.基因重组是形成生物多样性的重要原因之一

C.就地保护的主要措施是建立自然保护区和国家公园

D.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性

解析:导致我国生物多样性减少的主要原因是生存环境的改变和破坏。

答案:A

9.国外一些生态学家提倡一种称为“免耕”的农业耕作方式,即不耕地,不除草,只收割人类需要的食用部分。提倡这种耕作方式的目的不包括 ( )

A.使能量流向对人类最有益的部分

B.减轻水土流失

C.缓解温室效应

D.降低生产成本

解析:不除草,所以有一部分物质被草利用,草也会与作物争夺阳光,但草不属于人类需要的生产者。

答案:A

8.下列关于废弃塑料制品对生物的危害以及治理塑料污染的说法错误的是 ( )

A.废弃塑料袋在农田中不断积累,破坏土壤通透性,影响作物对水分和矿质元素的吸收以及根细胞的呼吸作用,导致农作物减产

B.植食性动物牛、羊等家畜吞食塑料后,长时间滞留在胃中难以消化,可能是家畜的胃中缺乏消化塑料的酶或缺少分解塑料的微生物

C.自然界中能降解塑料的微生物极少,塑料在生物圈中越来越多,物质循环受阻(

D.可应用基因突变、基因重组和染色体变异的原理,培育出能降解塑料的细菌

解析:细菌无染色体,也不进行有性生殖,因此不能用基因重组和染色体变异原理进行培育的菌种。

答案:D

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com