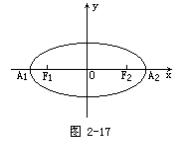

1.如图2-17,在椭圆上的点中,A1与焦点F1的距离最小,|A1F1|=2,A2

F1的距离最大,|A2F1|=14,求椭圆的标准方程.

(四)小结

1.定义:椭圆是平面内与两定点F1、F2的距离的和等于常数(大于|F1F2|)的点的轨迹.

3.图形如图2-15、2-16.

4.焦点:F1(-c,0),F2(c,0).F1(0,-c),F2(0,c).

(三)例题与练习

例题 平面内两定点的距离是8,写出到这两定点的距离的和是10的点的轨迹的方程.

分析:先根据题意判断轨迹,再建立直角坐标系,采用待定系数法得出轨迹方程.

解:这个轨迹是一个椭圆,两个定点是焦点,用F1、F2表示.取过点F1和F2的直线为x轴,线段F1F2的垂直平分线为y轴,建立直角坐标系.

∵2a=10,2c=8.

∴a=5,c=4,b2=a2-c2=52-45=9.∴b=3

因此,这个椭圆的标准方程是

请大家再想一想,焦点F1、F2放在y轴上,线段F1F2的垂直平分

练习1 写出适合下列条件的椭圆的标准方程:

练习2 下列各组两个椭圆中,其焦点相同的是 [ ]

由学生口答,答案为D.

(二)椭圆标准方程的推导

1.标准方程的推导

由椭圆的定义,可以知道它的基本几何特征,但对椭圆还具有哪些性质,我们还一无所知,所以需要用坐标法先建立椭圆的方程.

如何建立椭圆的方程?根据求曲线方程的一般步骤,可分:(1)建系设点;(2)点的集合;(3)代数方程;(4)化简方程等步骤.

(1)建系设点

建立坐标系应遵循简单和优化的原则,如使关键点的坐标、关键几何量(距离、直线斜率等)的表达式简单化,注意充分利用图形的对称性,使学生认识到下列选取方法是恰当的.

以两定点F1、F2的直线为x轴,线段F1F2的垂直平分线为y轴,建立直角坐标系(如图2-14).设|F1F2|=2c(c>0),M(x,y)为椭圆上任意一点,则有F1(-1,0),F2(c,0).

(2)点的集合

由定义不难得出椭圆集合为:

P={M||MF1|+|MF2|=2a}.

(3)代数方程

(4)化简方程

化简方程可请一个反映比较快、书写比较规范的同学板演,其余同学在下面完成,教师巡视,适当给予提示:

①原方程要移项平方,否则化简相当复杂;注意两次平方的理由详见问题3说明.整理后,再平方得(a2-c2)x2+a2y2=a2(a2-c2)

②为使方程对称和谐而引入b,同时b还有几何意义,下节课还要

(a>b>0).

关于证明所得的方程是椭圆方程,因教材中对此要求不高,可从略.

示的椭圆的焦点在x轴上,焦点是F1(-c,0)、F2(c,0).这里c2=a2-b2.

2.两种标准方程的比较(引导学生归纳)

0)、F2(c,0),这里c2=a2-b2;

-c)、F2(0,c),这里c2=a2+b2,只须将(1)方程的x、y互换即可得到.

教师指出:在两种标准方程中,∵a2>b2,∴可以根据分母的大小来判定焦点在哪一个坐标轴上.

(一)椭圆概念的引入

前面,大家学习了曲线的方程等概念,哪一位同学回答:

问题1:什么叫做曲线的方程?求曲线方程的一般步骤是什么?其中哪几个步骤必不可少?

对上述问题学生的回答基本正确,否则,教师给予纠正.这样便于学生温故而知新,在已有知识基础上去探求新知识.

提出这一问题以便说明标准方程推导中一个同解变形.

问题3:圆的几何特征是什么?你能否可类似地提出一些轨迹命题作广泛的探索?

一般学生能回答:“平面内到一定点的距离为常数的点的轨迹是圆”.对同学提出的轨迹命题如:

“到两定点距离之和等于常数的点的轨迹.”

“到两定点距离平方差等于常数的点的轨迹.”

“到两定点距离之差等于常数的点的轨迹.”

教师要加以肯定,以鼓励同学们的探索精神.

比如说,若同学们提出了“到两定点距离之和等于常数的点的轨迹”,那么动点轨迹是什么呢?这时教师示范引导学生绘图:

取一条一定长的细绳,把它的两端固定在画图板上的F1和F2两点(如图2-13),当绳长大于F1和F2的距离时,用铅笔尖把绳子拉紧,使笔尖在图板上慢慢移动,就可以画出一个椭圆.

教师进一步追问:“椭圆,在哪些地方见过?”有的同学说:“立体几何中圆的直观图.”有的同学说:“人造卫星运行轨道”等……

在此基础上,引导学生概括椭圆的定义:

平面内到两定点F1、F2的距离之和等于常数(大于|F1F2|)的点的轨迹叫做椭圆.这两个定点叫做椭圆的焦点,两焦点的距离叫做焦距.

学生开始只强调主要几何特征--到两定点F1、F2的距离之和等于常数、教师在演示中要从两个方面加以强调:

(1)将穿有铅笔的细线拉到图板平面外,得到的不是椭圆,而是椭球形,使学生认识到需加限制条件:“在平面内”.

(2)这里的常数有什么限制吗?教师边演示边提示学生注意:若常数=|F1F2|,则是线段F1F2;若常数<|F1F2|,则轨迹不存在;若要轨迹是椭圆,还必须加上限制条件:“此常数大于|F1F2|”.

提问、演示、讲授、详细讲授、演板、分析讲解、学生口答.

3.疑点:椭圆的定义中常数加以限制的原因.

(解决办法:分三种情况说明动点的轨迹.)

2.难点:椭圆的标准方程的推导.

(解决办法:推导分4步完成,每步重点讲解,关键步骤加以补充说明.)

1.重点:椭圆的定义和椭圆的标准方程.

(解决办法:用模型演示椭圆,再给出椭圆的定义,最后加以强调;对椭圆的标准方程单独列出加以比较.)

(三)学科渗透点

通过对椭圆标准方程的推导的教学,可以提高对各种知识的综合运用能力.

湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com